1 Ausgangslage

Der Deutsche Ausbildungsstellenmarkt weist im Juli 2014 eine markante Konvergenz zwischen unversorgten Bewerbern und freien Ausbildungsplätzen auf. Trotz 161.841 unbesetzter Ausbildungsstellen ist gleichzeitig die Zahl der unversorgten Bewerbern mit 153.696 vergleichsweise hoch (Statistik der Bundeagentur für Arbeit 2014, 5). Dieses Phänomen wird seitens der Wirtschaft und der Bundesagentur für Arbeit u. A.. mit einem qualifikatorischen Mismatch (Bundesagentur für Arbeit 2014, 25) (Passungsproblematik) begründet, es wird konstatiert, dass für die vielen unbesetzten Ausbildungsplätze zu wenig geeignete BewerberInnen zur Verfügung stünden (DIHK-Deutscher Industrie und Handelskammertag e.V. 2013, 16). Dies führt dazu, dass gerade Jugendliche mit Hauptschulabschluss immer seltener eine geeignete Ausbildungsstelle finden können und den Umweg „Übergangsystem“ einschlagen müssen, um beispielsweise einen höheren Abschluss (mittlerer Bildungsabschluss) zu erwerben. Belegt werden kann dies mit dem jüngsten Berufsbildungsbericht, demzufolge 2012 42,7% der Jugendlichen mit Hauptschulabschluss in das Übergangssystem einmündeten, während bei den Jugendlichen mit mittlerem Abschluss nur 16% und mit (Fach-)Hochschulreife nur 2,6% (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014) diesen Weg einschlugen. 2012 waren demzufolge auch nur 28,2% aller Neuzugänge des dualen Ausbildungsmarktes Jugendliche mit Hauptschulabschluss, während 44,9% der Neuzugänge Jugendliche mit mittlerem Abschluss und 23,3% Jugendliche mit (Fach-)Hochschulreife ausmachten (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2014). Vor allem junge MigrantInnen mit Hauptschulabschluss haben es schwer, eine geeignete duale Ausbildungsstelle zu finden. Treten rund 47% der deutschen Jugendlichen unmittelbar nach dem Hauptschulabschluss eine duale Ausbildung an, schaffen dies nur 33,6% der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, sodass sich prozentual deutlich mehr dieser Jugendlichen (56,5%) im Übergangsystem befinden, als deutsche (40,6%) (Autorengruppe Bildungsberichterstattung zum Bildungsbericht 2014, 2014). Von den 133.474 Jugendlichen mit Hauptschulabschluss, die in das Übergangssystem einmünden, besuchen fast die Hälfte (61.849) eine Berufsfachschule, die zu keinem beruflichen Abschluss, sondern in aller Regel zu einem höheren allgemeinen Schulabschluss (mittlerer Bildungsabschluss) führt. Damit wird einmal mehr unterstrichen, dass das duale System seine ursprüngliche Stärke, bildungsbenachteiligte bzw. bildungsschwächere Jugendliche beruflich zu integrieren, deutlich eingebüßt hat (Weishaupt 2012, 27). Entsprechend ist es auch wenig verwunderlich, dass Jugendliche, die maximal über einen Hauptschulabschluss verfügen, häufig eine weitere schulischen Laufbahn, zum Beispiel zum Erwerb eines höheren Schulabschlusses (Eberhard et al. 2013) präferieren, um ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt signifikant zu erhöhen, da innerhalb der Bewerbervorauswahl sowohl die Schulabschlüsse als auch die Noten für die Ausbildungsbetriebe, auch aufgrund fehlender zusätzlicher Informationen bezüglich der Stärken und Schwächen der Jugendlichen, als einzige Indizien für die Leistungsfähigkeit und im weiteren Sinne für das Arbeits- und Sozialverhalten herangezogen werden könnenEberhard et al. (2011): Perspektiven beim Übergang Schule-Berufsausbildung. Methodik und erste Ergebnisse aus der BIBB-Übergangsstudie 2011, 52.

Neben dem qualifikatorischen Mismatch wird als weiterer gewichtiger Grund für die aktuelle Problemlage seitens der Wirtschaft eine mangelnde Ausbildungsreife bei vielen Jugendlichen als großes Ausbildungshemmnis angeführt (DIHK-Deutscher Industrie und Handelskammertag e.V. 2013, 26). Diese drücke sich u. A. in einer geringen Motivation sowie defizitären Sozialkompetenzen aus, aber auch in Mängeln im Bereich der Allgemeinbildung (DIHK-Deutscher Industrie und Handelskammertag 2013). Gemäß der aktuellen Statistik der Bundeagentur für Arbeit gehen damit Defizite in der beruflichen Orientierung einher, welche sich an erster Stelle in rudimentären Kenntnissen über die Vielfalt interessanter und dabei auch erreichbarer Ausbildungsberufe niederschlagen. Als eine maßgebliche Folge wird hierbei festgestellt, dass sich die Bewerbungen bei einer geringen Zahl von bekannten Ausbildungsberufen ballen, während bei vielen unbekannten Ausbildungsberufen Bewerbermangel herrscht (Statistik der Bundeagentur für Arbeit 2014, 20). Geschlechterspezifisch verstärkt wird dieser Effekt im Bereich des Handwerkes bzw. der Technik, da junge Frauen im Vergleich zu jungen Männern an einer Ausbildung in beiden Bereichen deutlich weniger interessiert sind (Statistik der Bundeagentur für Arbeit 2014, 20), und daher diesem für die Gesamtkohorte der Hauptschulabgänger quantitativ größten Bereich des Ausbildungsmarktes kaum zur Verfügung stehen.

Wie die Autorengruppe Bildungsberichterstattung zum Bildungsbericht 2014 feststellt, wirkt sich mangelnde Ausbildungsreife nicht nur in der Akquise eines Ausbildungsplatzes aus, sondern in hohem Maße auch noch dann, wenn ein solcher definitiv angetreten wurde. Hierfür werden Defizite in der beruflichen Orientierung der Jugendlichen verantwortlich gemacht, explizit falsche Vorstellungen über die Tätigkeiten, deren Bedingungen und Kontexte. Häufig wird dann die Ausbildung schon in der Probezeit abgebrochen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung zum Bildungsbericht 2014, 110ff). Die Abbrecherquote bei Jugendlichen mit Hauptschulabschluss in handwerklichen Berufen liegt mit ca. 30% fast doppelt so hoch wie bei Jugendlichen mit mittlerem Bildungsabschluss (ca. 13%) und fast drei mal so hoch wie bei Jugendlichen mit Fachhochschulreife (ca. 18%) (s. Abb. 1). Dies gilt insbesondere für Jugendliche mit Migrationshintergrund: Hier liegt der Dropout mit ca. 28% fast ein Drittel über dem Niveau der deutschen Auszubildenden (ca. 21%) (Autorengruppe Bildungsberichterstattung zum Bildungsbericht 2014, 111). Für die Jugendlichen bedeutet eine Vertragsauflösung nicht nur eine berufsbiografische Stagnation und das Zurückfallen ins Übergangssystem; sie ist ein klares Misserfolgserlebnis, verbunden mit Ängsten, Zweifeln und Demotivation (Autorengruppe Bildungsberichterstattung zum Bildungsbericht 2014, 110). Aus betrieblicher Perspektive bedeutet ein Ausbildungsabbruch – unabhängig ob Großbetrieb oder kleines und mittelständisches Unternehmen (KMU) – in jedem Falle einen Verlust von Ressourcen im Sinne einer „Fehlinvestition“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung zum Bildungsbericht 2014, 110). Zudem hinterlässt er (temporär) eine unbesetzte Ausbildungsstelle und erhöht damit das stetig anwachsende Defizit im Bereich des Fachkräftenachwuchses, verbunden mit der Gefahr eines Rückzugs der betroffenen Betriebe vom Ausbildungsmarkt (DIHK-Deutscher Industrie und Handelskammertag e.V. 2013, 16).

Der aktuell feststellbare beinahe bundesweite Fachkräftemangel (Fachkräfteengpass) in den Bereichen Mechatronik, Automatisierungstechnik, Energietechnik sowie Sanitär-/Heizungs- und Klimatechnik steht absehbar in Zusammenhang mit den vorausgehend angeführten Ursächlichkeiten (Bundesagentur für Arbeit 2014, 13ff). Er muss gesamtgesellschaftlich im Hinblick auf die demografische Entwicklung als Indiz für einen mittelfristigen Trend (Geburtendefizit im Bundesdurchschnitt -2,4%, Quelle: Statista GmbH) sehr ernst genommen werden. Die alternde Belegschaft vieler Betriebe tritt sukzessive in die Nacherwerbsphase ein, wodurch dem Arbeitsmarkt erfahrene Fachkräfte verloren gehen. (Autorengruppe Bildungsberichterstattung zum Bildungsbericht 2014, 4).

Eine verbesserte Integration bildungsbenachteiligter Jugendlicher in die Ausbildung ist damit für die kommenden Jahre aus zwei zentralen Gründen dringend erforderlich: Zum einen, um den Rückbau des Übergangssystems voran zu treiben und damit die Gefahr eine Präkariats im Vorfeld des Erwerbslebens junger Menschen zu verringern. Die Gefahr in ihrem Leben von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein ist mit 19% bei Jugendlichen ohne Beruf fast 4 mal so hoch, wie bei Personen mit beruflichen Bildungsabschluss (5%). (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2013, 3). Zum anderen gilt es, den bereits eintretenden Fachkräftemangel möglichst weit einzugrenzen und damit einhergehende negative Folgen für die Wirtschaft zu verringern. Letztlich gilt es, unsere „Warteschleifen“ an der I. Schwelle im Übergang Schule-Beruf abzubauen und gleichzeitig viel Energie darauf zu verwenden, möglichst viele Jugendliche beruflich zu orientieren, ihre Ausbildungsreife zu fördern und sie in eine passende Ausbildung zu vermitteln.

Ein diesbezüglicher Ansatz der Hessischen Landesregierung bezieht sich auf eine Reform der zweijährigen Berufsfachschule und wurde 2013 auf den Weg gebracht. Zentrale Intention ist hier, den Warteschleifen-Effekt dieses Bildungsformats zu reduzieren und über ein Stufen-Modell möglichst viele BerufsfachschülerInnen ohne den „Umweg“ über den Mittleren Bildungsabschluss und den damit verbundenen schulischen Dropout in die duale Berufsausbildung zu integrieren (Hessisches Kultusministerium, 2013). Dieser Pilotansatz einer Gestuften Berufsfachschule, in dem die Zulassungsvoraussetzungen gegenüber dem bisherigen Konzept reduziert wurden (Hauptschulabschluss unabhängig vom Notendurchschnitt), ist modular aufgebaut, und adressiert schwerpunktmäßig die Ausbildungsvorbereitung. Die beiden Schuljahre entsprechen nicht mehr der bisherigen Abfolge relativ homogener Curricula mit überwiegend allgemein bildenden Inhalten, sondern unterscheiden sich in ihrer Zielorientierung grundlegend: der planmäßige Ausstieg soll für die Mehrzahl der SchülerInnen bereits während oder nach dem ersten Schuljahr (Stufe 1) in eine duale Ausbildung vollzogen werden, mit der Perspektive, den Mittleren Bildungsabschluss ausbildungsbegleitend zu erreichen (Hessisches Kultusministerium 2013) (Abb. 1). Das zweite Schuljahr (Stufe 2) soll jenen SchülerInnen vorbehalten sein, die entweder eine Ausbildung anstreben, für die ein Mittlerer Bildungsabschluss formelle Grundvoraussetzung ist, oder ein Studium.

2 Pilotansatz einer Gestuften Berufsfachschule in Hessen

Auf Grundlage der Vorgaben des hessischen Kultusministerium unter der Kultusministerin Nicola Beer (2012-2014) wurde in Zusammenarbeit mit der TU-Darmstadt, Arbeitsbereich Technikdidaktik, ein Konzept zur Umsetzung der Gestuften Berufsfachschule erarbeitet, welches seit dem Schuljahr 2013/2014 an drei hessischen Pilotschulen erprobt und bis zum Schuljahr 2015/2016 evaluationsgestützt weiterentwickelt wird. Dabei vertritt die Eduard-Stieler-Schule in Fulda die Fachrichtung „Gesundheit und Soziales“, die Ludwig-Geißler-Schule in Hanau die Fachrichtung „Technik“ und die Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule in Fritzlar die Fachrichtung „Wirtschaft und Ernährung“.

2.1 Stufe I

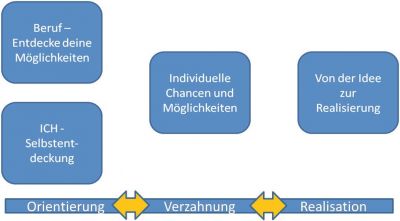

Gemäß den Vorgaben gelten als neue Zielgruppe für die Gestufte Berufsfachschule alle Jugendliche mit Hauptschulabschluss, unabhängig vom Notenbild, da im ersten Jahr (Stufe I) nicht mehr der mittlere Bildungsabschluss zentrales Ziel ist, sondern die Chancen der noch unversorgten Jugendlichen auf dem Ausbildungsmarkt zu steigern. Daher wird in der Stufe I in erster Linie die Ausbildungsreife der Jugendlichen gefördert, welche (wie bereits dargestellt) als größtes Hemmnis für die Akquise einer Ausbildung gilt. Ausbildungsreife wird in Anlehnung an den Kriterienkatalog des Expertenkreises (Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland) wie folgt definiert: „Eine Person kann als ausbildungsreif bezeichnet werden, wenn sie die allgemeinen Merkmale der Bildungs- und Arbeitsfähigkeit erfüllt und die Mindestvoraussetzungen für den Einstieg in die berufliche Ausbildung mitbringt“ (Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs 2009, 13). In Umsetzung dieses Kriterienkatalog werden an der Gestuften Berufsfachschule zentral die Merkmalsbereiche 1. der schulischen Basiskenntnisse, 2. der psychologischen Merkmale des Arbeitsverhaltens und 3. der Berufswahlkompetenz ( s. Ratschinski & Steuber, 2012) in unterschiedlicher Ausprägung und angepasstem Design fokussiert und entsprechend weiterentwickelt.

Abbildung 1: Konzept der Gestuften Berufsfachschule

Abbildung 1: Konzept der Gestuften Berufsfachschule

2.1.1 Umfassende Individualisierung in den allgemeinbildenden Fächern

Im Merkmalsbereich der schulischen Basiskenntnisse werden die Jugendlichen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch gemäß Modellkonzept in leistungsdifferenzierten Gruppen zu je ca. 13 Schülerinnen und Schülern entsprechend ihres individuellen Leistungsstandes unterrichtet und somit zunächst der Abbau von Defiziten fokussiert. Den Schülerinnen und Schülern soll durch auf den „Einzelnen“ abgestimmte Methoden, welche unterschiedliche Lernzugänge und -geschwindigkeiten berücksichtigen, ein individueller Kompetenzzuwachs ermöglicht werden. Dabei werden Inhalte thematisiert, „die es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen sollen, sich in einer äußerst heterogenen Gesellschaft sowie leistungsorientierten Arbeitswelt zu orientieren und positionieren“ (Bergmann/Tenberg 2014).

Insbesondere im Fach Englisch erfolgt im Rahmen der leistungsdifferenzierten Aufteilung der Lernenden eine verbesserte Vorbereitung auf einen ausbildungsbegleitenden Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses. SchülerInnen, welche im Fach Englisch die dafür erforderlichen Voraussetzung gemäß §9 Absatz 2 der „Verordnung über die Berufsschule“ (vom 09. September 2002 zuletzt geändert durch die Verordnung vom 11. Juli 2011) bisher nicht erfüllen konnten, haben damit eine verbesserte Chance, dies durch einen am Schuljahresende abschließenden Test nachzuholen.

Die drei Pilotschulen haben im Bereich der schulischen Basiskenntnisse unterschiedliche Differenzierungsansätze bzw. Differenzierungskonzepte erarbeitet, im Laufe des Schuljahres 2013/2014 erprobt und weiterentwickelt. Im Schuljahr 2014/2015 gilt es die unterschiedlichen Ansätze und Konzepte der Pilotschulen maßgeblich zu vereinheitlichen und – soweit erforderlich und möglich – auf curricularer Ebene anzugleichen.

2.1.2 Konkretisierung und Rückmeldung überfachlicher Kompetenzen

Im Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife (Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs 2006, 11) werden folgende Aspekte als psychologische Merkmale des Arbeitsverhaltens angeführt: 1. Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz, 2. Kommunikationsfähigkeit, 3. Konfliktfähigkeit, 4. Kritikfähigkeit, 5. Leistungsbereitschaft, 6. Selbstorganisation/Selbstständigkeit, 7. Sorgfalt, 8. Teamfähigkeit, 9. Umgangsformen, 10. Verantwortungsbewusstsein und 11. Zuverlässigkeit. Innerhalb der Pilotstudie werden alle hier erwähnten Faktoren adressiert, die auf psychischer Ebene auf ein berufliches Leben vorbereiten, insbesondere jedoch die Aspekte 2., 6., 7., 8., 9. und 10. Dies erfolgt mit Hilfe des Einsatzes einer stufenbasierten überfachlichen Kompetenzmatrix (Abb. 2), in welcher die einzelnen Kompetenzbereiche jeweils mit spezifische Verhaltensankern so weit präzisiert sind, dass SchülerInnen ebenso wie LehrerInnen in der Lage sind, den individuellen Entwicklungsstand für jeden Teilaspekt zu klären. Schülerinnen und Schüler macht diese überfachliche Kompetenzmatrix häufig zum ersten Mal transparent und nachvollziehbar, was von Ihnen im Hinblick auf eine berufliche Ausbildung erwartet wird. Den Lehrpersonen steht damit ein Instrument zur Verfügung, mit dem sie die kriterial ebenso wie kategorial unscharfe Taxierung solcher Kompetenzen mittels „Kopfnoten“ überschreiten können.

Abbildung 2: Überfachliche Kompetenzmatrix

Abbildung 2: Überfachliche Kompetenzmatrix

Das Verhalten der Schülerinnen und Schüler wird mit der überfachlichen Kompetenzmatrix in regelmäßigen Abständen von den einzelnen Lehrkräften entsprechend der einzelnen Kompetenzbereiche eingestuft. Die von den unterschiedlichen Lehrkräften ausgefüllten Kompetenzmatrizen führen zunächst zu einem differenzierten Bild bzgl. der überfachlichen Kompetenzen jedes einzelnen Jugendlichen. Zudem bilden sie die Grundlage für individuelle Gespräche mit den Jugendlichen, um ihm persönliche Stärken und konkrete Entwicklungsräume aufzeigen zu können. In aggregierter Form gehen die abschließenden Bewertungen der überfachlichen Kompetenzen der SchülerInnen in die Zeugnisse ein.

2.1.3 Profilgruppen

Damit die Schülerinnen und Schüler trotz des modularisierten Unterrichts und den damit einhergehenden inkonsistenten Lerngruppen sowie den häufig wechselnden Lehrkräften verbindliche und tragfähige Beziehungen sowohl untereinander als auch zu einer Lehrkraft aufbauen können, sieht das Konzept der Gestuften Berufsfachschule sog. Profilgruppen vor. Diese kollektiven Einheiten sind feste Gruppen von ca. 13 SchülerInnen, welche sich ein mal pro Woche für 2 festgeschriebene Stunden treffen. Betreut werden diese von sog. ProfilgruppenlehrerInnen, indem sie sich allgemein allen individuellen Fragen und Problemen zuwenden, in der Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen beraten und unterstützen, bei der Praktikums- bzw. Ausbildungsplatzsuche behilflich sind. Jede Pilotschule hat diesbezüglich ein eigenes Curriculum erarbeitet, welches im Jahr 2013/2014 erprobt wurde. Im Schuljahr 2014/2015 werden diese Konzepte integriert und übergreifend curricular verankert.

2.1.4 Berufswahlkompetenz

Die Entwicklung von Berufswahlkompetenz kann als eine komplexe Anlage-Umwelt-Interaktion verstanden werden, die aktiv vom Heranwachsenden zu gestalten ist (Ratschinski & Steuber 2012). Die Prämisse „aktiv“ beinhaltet hierbei zwei bedeutsame Facetten, zum einen die Reduzierung bzw. Überwindung einer Außenorientierung in der Berufswahl (Einfluss der Eltern oder Peers), zum anderen die Aufnahme von konkreten Handlungen an Stelle abstrakter Überlegungen. Davon ausgehend, wird im Konzept der Gestuften Berufsfachschule in hohem Maße auf vielfältige und dabei einschlägige praktische Erfahrungen gesetzt, welche die Jugendlichen in entsprechenden fachrichtungsspezifischen Schwerpunkten der Berufsfachschule sammeln können. Im unmittelbaren Vollzug berufstypischer Tätigkeiten können sie eigene Interessen, Potentiale und Ressourcen kennenlernen bzw. entwickeln. Die beruflichen Erfahrungsräume werden dabei so authentisch wie möglich ausgestattet, die dabei umzusetzenden Aufgaben und Tätigkeiten entsprechen nicht den im Bereich der Ausbildungsvorbereitung üblichen „Grundübungen für Anfänger“ sondern sind berufstypisch ausgewählt. Dabei wird bewusst ein Mangel an Basisbefähigungen in Kauf genommen, mit dem Gewinn eines authentischen Einblicks in die Berufe. Die drei Pilotschulen haben in diesem Bereich entsprechend der unterschiedlichen Fachrichtungen sehr divergente Ansätze entwickelt. Dabei wird zusätzlich (moderat), entlang der praktischen Einblicke und Erfahrungen in angemessenem Umfang und Schwierigkeitsgrad fachspezifisches Wissen vermittelt.

Im Bereich Technik durchlaufen die Jugendlichen seit dem Schuljahr 2014/2015 beispielsweise sechs Schwerpunkte (Elektrotechnik, Metalltechnik, Chemietechnik, Holztechnik, Datentechnik und Anlagentechnik) und lernen dort im vierwöchigem Turnus die (beruf-) typischen Kontexte der unterschiedlichen Schwerpunkte mit Hilfe von integrativen Projekten kennen. Flankierend begleitet werden die Schülerinnen und Schüler aller Pilotschulen in der Phase der beruflichen Orientierung durch individuelle Gespräche, in denen die Jugendlichen über ihre berufsbezogenen Erfahrungen berichten und sich mit diesen reflexiv auseinandersetzen können. Dazu stehen neben den Fachlehrern auch die ProfilgruppenlehrerInnen oder erfahrene BerufsberaterInnen zur Verfügung, die die Jugendlichen dabei unterstützen, eigene Interessen wahrzunehmen, eine eigene Selbstwahrnehmung aufzubauen und zu stärken, Selbstwirksamkeit zu erfahren und letztlich Selbstvertrauen zu gewinnen, was für die Entwicklung einer Berufswahlkompetenz als entscheidend erachtet wird (Bergmann/Tenberg 2014). Um die Schülerinnen und Schüler individuell beraten und unterstützen zu können, wird in diesem Bereich auf die Bewertung mittels Noten verzichtet und stattdessen mit einer stufenbasierten (in Anlehnung an das VQTS (Vocational Qualification Transfer System)-Modell) Kompetenzmatrix auf Basis eines technikdidaktischen Kompetenzmodells gearbeitet (Abb. 3). Diesem Instrument liegen detaillierte Kompetenzbeschreibungen zu Grunde, die dem Unterricht auch als curriculare Basis dienen, indem sie die spezifischen Zusammenhänge von Wissen und Können konkretisieren (Tenberg 2011).

Abbildung 3: Fachliche Kompetenzraster-Fachrichtung Technik-Schwerpunkt Metalltechnik

Abbildung 3: Fachliche Kompetenzraster-Fachrichtung Technik-Schwerpunkt Metalltechnik

Im Schuljahr 2014/2015 wird auch innerhalb der beiden anderen Fachrichtungen „Gesundheit und Soziales“ sowie „Wirtschaft“ die Bewertung mittels stufenbasierter Kompetenzmatrix implementiert. Wie die überfachliche Kompetenzmatrix sind auch die fachlichen Kompetenzmatrizen Bestandteil des Zeugnisses.

Das Konzept der Gestuften Berufsfachschule sieht generell ein vierwöchiges Praktikum für die Stufe I vor, welches an den drei Pilotschulen jedoch in sehr unterschiedlicher Art und Weise organisiert ist. Z. B. wird an der Schule mit dem technischen Schwerpunkt das Praktikum in 2 zweiwöchige Abschnitte aufgeteilt, um zwischen diesen betrieblichen Phasen eine Schwerpunktbildung zu ermöglichen. Nach dem 1. Teil des Praktikums haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit sich in einem Schwerpunkt der Fachrichtung Technik zu „spezialisieren“ und bis zum Ende des Schuljahres einschlägige berufliche Basiskompetenzen zu erwerben, um deren Chancen auf dem Ausbildungsmarkt steigern. Innerhalb dieser Zeit findet ein weiteres zweiwöchiges Praktikum statt und dient damit zur Überprüfung der bisherigen Berufswahlentscheidung. Seit dem Schuljahr 2014/2015 ist ein erfolgreich absolviertes vierwöchiges Praktikum versetzungsrelevant.

Die Gestufte Berufsfachschule hält eine gesicherte Infrastruktur in Form von Betriebskontakten bereit, welche es den SchülerInnen leicht macht, angemessene Praktikumsplätzen zu akquirieren. Wenn ein Betrieb schon während des Praktikums Ausbildungsambitionen bezüglich einer/s PraktikantIn signalisiert, kann diese/r für zwei Tagen pro Woche freigestellt werden und ein „Langzeitpraktikum“ antreten; Grundbedingung ist dabei der Abschluss eines Vor-Ausbildungsvertrags, um die Jugendlichen vor Ausnutzung zu schützen. Gelingt ein Langzeitpraktikum, ergeben sich für die Jugendlichen und die Betriebe gleichermaßen Vorteile. Den Jugendlichen fällt der Übergang in die Ausbildung leichter, wenn sie den Ausbildungsbetrieb und die Kollegen bereits kennen und sich langsam an das „Arbeitsleben“ gewöhnen können. Die Betriebe haben so die Chance, die Jugendlichen „im Alltag“ längerfristig zu beobachten, sie dabei in die betrieblichen Strukturen einzuarbeiten und auf die bevorstehende Ausbildung vorzubereiten.

2.1.5 Portfolio an Stelle eines Zeugnisses

Gemäß einer DIHK-Unternehmensbefragung (DIHK-Deutscher Industrie und Handelskammertag e.V. 2013) wünschen sich viele ausbildende Betriebe mehr Informationen über die Stärken und Schwächen der Bewerber und Bewerberinnen. Um die Chancen der Schülerinnen und Schüler der Gestuften Berufsfachschule auf dem Ausbildungsmarkt zu erhöhen, wurde dieser Wunsch der ausbildenden Betriebe umgesetzt und das sogenannte Qualifikationsportfolio eingeführt. Dieses Portfolio dient zur Sammlung aussagekräftiger Materialien, welche die SchülerInnen selbst zusammenstellen können, z. B. durch Dokumentation gelungener „praktischer Arbeiten“ oder Belege für außerschulische Aktivitäten (soziales Engagement, ehrenamtliche Tätigkeiten, Übungsleitertätigkeiten, Bewerbungstraining). Von schulischer Seite werden für das Qualifikationsportfolio die bewerteten fachlichen Kompetenzmatrizen incl. Kompetenzbeschreibungen bereit gestellt, die aggregierte Form der überfachlichen Kompetenzmatrizen sowie Zeugnisse und Praktikumsbeurteilungen.

2.2 Stufe II

In der Stufe II der Gestuften Berufsfachschule steht – anders als in Stufe I – der mittlere Bildungsabschluss im Fokus. Daher werden im Bereich Deutsch, Mathematik und Englisch im Vergleich zur Stufe I doppelt so viele Stunden gegeben, um die für den Mittleren Abschluss benötigten Inhalte anstelle von zwei Jahren in einem Jahr zu vermitteln. Der Unterricht findet in Stufe II nicht mehr in sehr kleinen differenzierten Lerngruppen zu ca. 13 Jugendlichen statt, sondern in Lerngruppen zu ca. 25 Schülerinnen und Schülern.

Als Novum des Schuljahres 2014/2015 werden nur die Jugendlichen in Stufe II versetzt, die gemäß Abschlusszeugnis der Stufe I in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch ein Notenbild von 3/3/4 oder besser aufweisen. Dies ist notwendig, um die Jugendlichen vor unerfüllbaren Erwartungen und Hoffnungen auf einen erfolgreichen Erwerb des Mittleren Abschlusses in der Berufsfachschule zu schützen. Es hat sich im Schuljahr 2013/2014 gezeigt, dass viele Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der gelockerten Zugangsvoraussetzungen den Weg in die Berufsfachschule einschlagen konnten, keineswegs intendierten nach der Stufe I in Ausbildung zu gehen und sich entsprechend auch nicht um einen Ausbildungsplatz bemühten. Stattdessen sehen viele Jugendliche eine (unrealistische) Chance den Mittleren Bildungsabschluss mit dem erfolgreichen Abschluss der Stufe II zu erreichen. Leider verkennen viele Jugendliche dabei, dass die Inhalte, die zum Mittleren Abschluss führen, fast ausschließlich in der Stufe II vermittelt werden, während Stufe I überwiegend zum Abbau der Defizite dient.

Im beruflichen Bereich, der im Vergleich zur Stufe I nur halb so viel Unterricht umfasst, erwerben die Jugendlichen in einem selbst gewählten Schwerpunktbereich Grundqualifikationen, die in einer z. T. gestreckten Abschlussprüfung geprüft und zertifiziert werden. Diese erworbenen beruflichen Qualifikationen sollen den Jugendlichen gegenüber „normalen“ Realschülern einen Vorteil bei der Ausbildungsplatzsuche bringen und ihnen den Übergang in eine hochwertige duale Ausbildung erleichtern. In diesem Bereich ist für den Fall, dass die Gestufte Berufsfachschule in den Regelbetrieb übergeht vorgesehen, die bereits bestehenden Qualifikationsbausteine des Handwerkes zu implementieren.

3 Wissenschaftliche Begleitung

Die für die Pilotphase der Gestuften Berufsfachschule in Hessen einbezogene wissenschaftliche Begleitung verfolgt den Grundansatz einer gestaltungsorientierten Forschung (vgl. Euler 2011). Das Hessische Kultusministerium intendiert in Verantwortung für die Implementationsstudie ein hochwertiges Evaluationskonzept, welches vielfältige Daten aus den Pilotschulen für die laufenden Modifikationen und Optimierungen des Gesamtansatzes sowie dessen vielfältiger Teilbereiche liefern soll. Die wissenschaftliche Begleitung intendiert zudem Befunde, welche über den spezifischen Einzelzusammenhang hinaus wissenschaftlich tragfähig sind, also in theoriefundierten Zugängen unter den Standards der empirischen Sozialforschung erhoben und analysiert werden. „Forschung und Entwicklung werden als zirkulärer, iterativer Prozess konzipiert; Bildungsforschung und -praxis wirken kooperativ zusammen, wobei die Interessen und Ziele klar getrennt bleiben und die Handlungsschwerpunkte variieren können“ (Euler/Sloane 2014, 8).

3.1 Design

Die Evaluation der Pilotstudie ist rein introspektiv angelegt und erfolgt in Form von vielfältigen Befragungen aller Beteiligten. Insbesondere die involvierten Lehrpersonen und SchülerInnen der drei Pilotschulen werden hier bezüglich ihrer Wahrnehmungen, Einschätzungen, Bewertungen und Prognosen schriftlich aber auch mündlich befragt. Ergänzt wird dies mit Fragebogenerhebungen oder auch Interviews bei direkt beteiligten Betrieben (Praktika, Ausbildungsverträge) sowie bei den regionalen zuständigen Stellen (Kammern, Innungen, ...) und einschlägigen Behörden (Beratungsstellen, Arbeitsagenturen, ...). Über die Evaluation hinaus erfolgt eine Erhebung des soziodemographischen Querschnitts aller beteiligten SchülerInnen als Monitor über die gesamte Pilotphase mit 3 Querschnitten, wobei hier Teilaspekte (Berufswunsch, Eigenverantwortlichkeit) über die letzten beiden Pilotjahre als Längsschnitt (fallspezifisch) erhoben werden. Zudem ist geplant, Wirkungsaspekte wie die Berufswahlkompetenz, fachliche und überfachliche Kompetenzen in hypothesenfundierten, Ansätzen zu erheben. Diese Tests können jedoch erst im letzten Pilotjahr zu überzeugenden Ergebnissen führen, da bis zu diesem Zeitpunkt das Gesamtkonzept sowie alle didaktisch-methodischen Teilsegmente weiterentwickelt werden. Im Hinblick auf die große Heterogenität der Versuchskohorte (Schulen mit unterschiedlichsten beruflichen Profilierungen, unterschiedliche Bildungsregionen und Ausbildungsinfrastrukturen, erheblicher Gradient in den allgemeinen Schulabschlüssen) kann diesen Befunden jedoch nur eine untergeordnete Bedeutung beigemessen werden. Die im Folgenden referierten Zugänge und Befunde beziehen sich ausschließlich auf das erste Projektjahr und damit ausschließlich auf die Stufe I.

3.2 Evaluation

Alle Instrumente der Evaluation werden in enger Kooperation der beteiligten Pilotschulen, des Hessischen Kultusministeriums sowie der wissenschaftlichen Begleitung entwickelt. Sie werden so angelegt, dass sie schulübergreifend eingesetzt werden können, um in jedem Falle Vergleiche möglich zu machen.

3.2.1 Herangehensweise in der SchülerInnenbefragung

Die SchülerInnenbefragung erfolgte mittels eines standardisierten Fragebogens, in welchem (neben soziodemographischen Grunddaten) folg. Aspekte geklärt wurden: Die Intentionen der Schülerinnen und Schüler die Gestufte Berufsfachschule zu besuchen, die Bewertung der verstärkten Förderung von Berufswahlkompetenz, die Bewertung der Einführung von überfachlichen und fachlichen Kompetenzmatrizen, die Bewertung der Differenzierungskonzepte im allgemeinen Unterricht, die Bewertung des Profilgruppenkonzepts und die Bewertung der Qualifikationsportfolios. Zum Halbjahr des Schuljahres 2013/2014 wurden diesbezüglich an den drei Pilotschulen insgesamt 193 Schülerinnen und Schüler der Gestuften Berufsfachschule befragt. Die Ergebnisse dieses ersten Zugangs können zusammenfassend als positiv festgestellt werden, indem sie das Grundkonzept und seine charakteristischen Merkmale weitgehend bestätigen:

3.2.2 Ausgewählte Ergebnisse in der SchülerInnenbefragung

Anhand der Befunde der Schülerbefragung an den drei Pilotschulen lässt sich feststellen, dass trotz der geänderten Ausrichtung die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2013/2014 den Mittleren Abschluss durch den Besuch der Berufsfachschule intendiert. Dies ist allerdings wenig verwunderlich, da sich die Jugendlichen im Schuljahr 2013/2014 aufgrund der Anmeldefrist (31. März) nicht zur Gestuften Berufsfachschule angemeldet haben, sondern zur ursprünglichen Berufsfachschule. Unabhängig davon, ob die Jugendlichen den Mittleren Bildungsabschluss mit dem Besuch der Gestuften Berufsfachschule verfolgen oder aber eine Vermittlung in eine Ausbildung anstreben, sind die Jugendlichen mehrheitlich davon überzeugt, dass die Berufsfachschule sie sicher an ihre individuellen beruflichen Ziele bringen wird und dabei helfen, fachrichtungsspezifische Erfahrungen zu sammeln, eigene Fähigkeiten bzw. Fertigkeit zu erkennen und in Folge dessen eine geeignete Berufsrichtung zu finden.

Die Betriebspraktika empfinden die befragten Jugendlichen als wichtigen Rahmen, sich beruflich zu orientieren. Dabei stellen sie fest, dass die einzelnen Praktika sich erkennbar an den Fachunterricht anschließen, was als Zeichen dafür gewertet werden kann, dass einige der durchgeführten fachrichtungsabhängigen Projekte berufstypische und realitätsnahe Prozesse und Arbeitsweisen abbilden und damit zur beruflichen Orientierung beitragen können. Zudem sind die meisten Jugendlichen davon überzeugt, dass sie in den Praktika gute Möglichkeiten haben, die eigenen Fähigkeiten und Potentiale offenzulegen und damit auch bessere Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.

Bezüglich der überfachlichen Kompetenzmatrix gaben 67% der befragten Schülerinnen und Schüler an, dass diese ihnen dabei hilft zu erkennen, was von ihnen im Betrieb bzw. der Schule diesbezüglich erwartet wird. 50% der Befragten stellen zu diesem Zeitpunkt fest, ihr persönliches Verhalten bereits zum Teil geändert zu haben. 68% der befragten Schülerinnen und Schüler schätzen die Bewertung mittels überfachlicher Kompetenzmatrix als weitgehend fair bzw. hochgradig fair ein. Bezüglich der fachlichen Kompetenzmatrix empfindet die Mehrheit der befragten Schülerinnen und Schüler die mit ihr durchgeführte Bewertung im Fachunterricht besser als mit Schulnoten, da auch hier wiederum besser erkannt werden würde, was im Einzelnen erwartet wird und zudem die Leistungen differenzierter abgebildet werden könnten.

Den Einsatz und das Handling der fachlichen Kompetenzmatrizen wird von den Schülerinnen und Schülern gut angenommen. Sie empfinden die Bewertung mittels Kompetenzmatrizen gegenüber traditionellen Noten als transparenter und nachvollziehbarer und bevorzugen dieses neue Verfahren.

Die umfassenden Differenzierungsmaßnahmen im allgemeinen Lernbereich werden von den Jugendlichen überwiegend positiv bewerten. Dies bezieht sich dabei sowohl auf den individuellen Kompetenzzuwachs als auch auf die Notengebung. Das Konzept der Profilgruppen findet bei den befragten Schülerinnen und Schüler ebenfalls mehrheitlich Zustimmung, was zeigt, dass die Jugendlichen die ehemaligen Klassenstrukturen nicht dezidiert vermissen und ihre Ansprüche an eine Bezugsperson hier weitgehend erfüllt werden. Im Qualifikationsportfolio sieht die Mehrzahl der befragten Schülerinnen und Schüler eine gute Möglichkeit unabhängig von Zeugnisnoten das individuelle Profil und die persönlichen Stärken abzubilden, um die Ausbildungsplatzsuche zu unterstützen.

3.2.3 Herangehensweise in der LehrerInnenbefragung

Die LehrerInnenbefragung erfolgte z.T. in mündlicher als auch in schriftlicher Form mittels standardisierter Fragebögen, in welchen folg. Aspekte geklärt wurden: Die Bewertung des fachlichen Niveaus gegenüber der ursprünglichen BFS, die Bewertung der verstärkten Förderung von Berufswahlkompetenz, die Bewertung der Einführung von überfachlichen und fachlichen Kompetenzmatrizen, die Bewertung der Differenzierungskonzepte im allgemeinen Unterricht. Zum Halbjahr des Schuljahres 2013/2014 wurden diesbezüglich an den drei Pilotschulen insgesamt 76 LehrerInnen der Gestuften Berufsfachschule befragt.

3.2.4 Ausgewählte Ergebnisse in der LehrerInnenbefragung

Die befragten Lehrkräfte stellen übergreifend fest, dass den mit dem Gestuften Konzept veränderten Zugangsvoraussetzungen zur Gestuften Berufsfachschule und damit der reduzierten Leistungsfähigkeit der SchülerInnen durch eine Reduktion des fachlichen Niveaus Rechnung getragen wurde.

Durchweg positiv wird von den Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit der engen Verzahnung von Theorie und Praxis sowie die flexibel handhabbare Verknüpfung von Theorie und Praxis empfunden, die durch die gleichzeitige Besetzung mit Theorielehrern und Praxislehrern konzeptionell vorgegeben ist und in Verbindung mit kleinen Lerngruppen nach Auffassung der Lehrkräfte ein unerlässlicher Aspekt innerhalb der Kompetenzvermittlung auch in Hinblick auf die Heterogenität der Adressaten darstellt. Zudem sind die befragten Lehrkräfte überwiegend der Meinung, dass durch die Neustrukturierung innerhalb des Fachunterrichtes realitätsnahe Inhalte und fachliche Kernkompetenzen schülernah und interessant vermittelt werden können.

Der Einsatz der fachlichen Kompetenzmatrizen, sowie deren Erarbeitung und Handhabung hat zunächst dazu geführt, dass interne Diskrepanzen über Lernziele und -inhalte reduziert wurden. Die zu vermittelnden Fachkompetenzen mussten genau definiert werden, d. h. welche diesbezüglichen Tätigkeiten einschlägig sind und welches Wissen damit korrespondiert. Von Vorteil sehen die Lehrkräfte ebenfalls die Tatsache, dass durch die Kompetenzmatrix eine inhaltliche Unterrichtsstruktur vorgegeben ist, die es den Jugendlichen im Rahmen ihrer Möglichkeiten erlaube, eigenständig und selbstverantwortlich zu planen, da sie wüssten, was innerhalb der vier Unterrichtswochen von ihnen erwartet werden würde. Positiv wurde ebenfalls bewertet, dass aufgrund der Struktur der Matrix früh ein optischer Eindruck bzgl. der Fähigkeiten der Jugendlichen entstünde und auf den ersten Blick festgestellt werden könne, in welchen Bereichen die Fähigkeiten und Ressourcen des Jugendlichen besser bzw. schlechter ausgeprägt sind. Ebenfalls als positiv wird von den Lehrkräften festgestellt, dass durch den regelmäßigen Einsatz der Kompetenzmatrizen eine detaillierte Bewertung des Einzelnen durch ein Lehrerteam möglich werde und der aktuelle Kompetenzstand eines Schülers/einer Schülerin besser, gerechter, transparenter und nachvollziehbarere abgebildet würde, als dies mit einer Note möglich wäre, was nach Meinung der meisten Lehrkräfte zu einer größeren Objektivität führe. Trotzdem setzen noch nicht alle Lehrpersonen die fachlichen Kompetenzmatrizen sicher und überzeugt ein. Als Schwäche dieses Instruments wird der Zusatzaufwand angeführt, welcher als ungewohnt und nicht unerheblich beschrieben wird, die Praxistauglichkeit und Reliabilität des Bewertungsinstrumentes aber dennoch nicht negiert.

Die Einführung einer überfachlichen Kompetenzmatrix wird im Allgemeinen sehr positiv bewertet. Sie wird als Ergänzung empfunden, die die bereits vorhandenen überfachlichen Kompetenzen der SchülerInnen besser dokumentiert und eine genauere, differenziertere und konkretere Betrachtung des Einzelnen ermöglicht. Die Lehrkräfte gaben an, dass die überfachliche Kompetenzmatrix überwiegend als Gesprächs- und Argumentationsgrundlage genutzt wird und dabei helfen soll, die Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen in den einzelnen Bereichen sichtbar zu machen. Zudem stellt die Matrix die Bewertung der überfachlichen Kompetenzen durch die unterschiedlichen Lehrkräfte auf eine gemeinsame Grundlage. Bei richtiger Handhabung wird die überfachliche Kompetenzmatrix überwiegend als praxistauglich und geeignet eingestuft, obwohl sie einen hohen Arbeits- bzw. Verwaltungsaufwand mit sich bringt.

Die Einteilung in leistungsdifferenzierte Lerngruppen in den allgemeinbildenden Fächern empfindet die Mehrheit der Lehrkräfte als positiv, da diese das Lernklima positiv beeinflussen und dem einzelnen Schüler bzw. der einzelnen Schülerin besser gerecht werden. Dem entgegen stehen jedoch auch einige Lehrkräfte, welche die heterogenen Lerngruppen bevorzugen würden. Dies wird teilweise mit dem hohen und ungewohnten kollegialen Koordinationsaufwand begründet, den das leistungsdifferenzierte Konzept in Vorbereitung und Organisation mit sich bringt. Die Lehrpersonen sehen die Zusammenarbeit im Kollegium zwar grundsätzlich als bereichernd an, nehmen sie aber trotzdem auch als zusätzliche Belastung wahr.

3.2.5 Herangehensweise in der Betriebsbefragung

Die Befragung der Betriebe erfolgte im Rahmen des Praktikums. Insgesamt wurden 101 Betriebe mittels eines standardisierten Fragebogens zu folgenden Aspekten befragt: Die Bekanntheit des Gestuften Berufsfachschulmodells, die Erwartungen durch Praktikum geeignete Auszubildende zu finden, die Bewertung der neuen Konzeption in Bezug auf Berufsorientierung, die Bewertung der neuen Konzeption in Bezug auf einen ausbildungsbegleitender Erwerb der Mittleren Reife, die Bewertung der neuen Konzeption in Bezug auf die Bewertung mittels Kompetenzmatrizen und die Bewertung der Einführung eines Qualifikationsportfolios.

3.2.6 Ausgewählte Ergebnisse in der Betriebsbefragung

Nach Auswertung der Daten wird deutlich, dass die ausbildende Wirtschaft bisher wenig Kenntnis von dem Modell der Gestuften Berufsfachschule hat. Von den befragten Betrieben gaben lediglich 23% an, Kenntnis von der neuen Ausrichtung der Gestuften Berufsfachschule zu haben. Zudem wünschten sich rund 44% der Betriebe (weiterführende) Informationen.

Unabhängig davon bewerten 80% der befragten Betriebe die berufliche Orientierung und 88% die Vermittlung von beruflichen Basiskompetenzen in einer Fachrichtungen (z. B. Technik) anstelle eines Berufsfeldes (z. B. Elektrotechnik) als positiv. Auch die neue Ausrichtung bezogen auf den ausbildungsbegleitenden Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses empfinden ca. 65% der Betriebe als wünschenswert. Die Bewertung der SchülerInnen mittels Kompetenzmatrizen wird mehrheitlich (60%) positiv eingeschätzt, sowie die Einführung des Qualifikationsportfolios.

3.2.7 Interpretation der Evaluation und Konsequenzen

Innerhalb dieser zusammenfassend dargestellten Befunde zeigt sich ein übergreifend befürwortender Trend bzgl. des neuen Ansatzes der BFS. Unabhängig davon wurden mit diesem Zugang vielfältige und bzgl. der einzelnen Schulen und der darin arbeitenden Kollektive sehr differenzierte Rückmeldungen eingeholt, welche inzwischen in vielfältige Modifikationen zum Beispiel in den schulspezifischen Differenzierungsansätzen, bei der Handhabung der Kompetenzmatrizen oder bei der Ausgestaltung der Profilgruppenstunden überragen wurden. Ziel dieser Evaluation ist auch nicht – wie im Qualitätsmanagement – einen „Optimalzustand“ zu erreichen, sondern schnelle und direkte Rückmeldungen kurzzyklisch in den Prozess einspeisen zu können. Der nun anstehende 2. Evaluationsdurchgang wird zeigen, ob sich der positive Trend bestätigt und, ob die Modifikationen gegriffen haben.

3.3 Soziodemografische Erhebung

Im Schuljahr 2013/2014 wurde mittels eines theoriebasierten Instruments ein soziodemografischer Querschnittes der Schülerschaft erhoben. Dies erfolgte zum einen, um genauere Kenntnisse über die Schülerschaft zu gewinnen (Querschnitt), zum anderen, um diesbezügliche Veränderungen im Verlaufe der 3 Pilotjahre feststellen zu können (Monitor). Dabei wurden allgemeine Daten wie Alter, Geschlecht und Migrationshintergrund, aber auch Daten zum „sozialen Kapital“ erhoben (genau und umfassend dargestellt in Tenberg 2014).

Zusammengefasst belegen die Daten, dass die Profile der SchülerInnen aller 3 Pilotschulen deutlich der Gruppe der Bildungsbenachteiligten zuzuordnen sind. Dies wird sowohl durch die überproportional hohe MigrantenInnen-Quote (zwischen 39% und 65%) deutlich, als auch durch das geringe soziale Kapital. 16% der Familien sind ohne Erwerbseinkommen, 1/3 der Jugendlichen wird von nur einem Elternteil erzogen, 11% der Eltern verfügen über keinen Schulabschluss. Die dabei erkennbaren deutlichen Schwankungen an den drei Pilotschulen können sehr schlüssig mit den von ihnen jeweils adressierten Berufsbereichen, sowie deren regionalem Kontext begründet werden. Insgesamt können die soziodemographischen Befunde dieses ersten Querschnitts als nachträglicher Beleg für die Notwendigkeit der Reform der zweijährigen Berufsfachschule festgestellt werden. Sie zeigen deutlich, wie weit entfernt viele dieser SchülerInnen von den ehemaligen Adressaten dieses Schultyps sind, und damit gleichermaßen wie wenige von ihnen das Potenzial für den unmittelbaren Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses haben.

4 Diskussion

Im Call for Papers dieser Ausgabe der bwp@ werden drei zentrale Gründe für die große Bedeutung der Berufsorientierung in unserer Gesellschaft angeführt: 1. Der Einzelne soll Einblicke in Anforderungen und Aufgaben von Arbeit und Beruf erhalten um eine seinen Neigungen und Interessen entsprechende Berufsentscheidungen treffen zu können. 2. In Wahrnehmung einer sozialstaatlichen Verantwortung sollen Zugänge zu Arbeit und Beruf eröffnet werden, um soziale Teilhabe zu ermöglichen. 3. Der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt soll mit beruflich qualifiziertem Nachwuchs versorgt werden. Diese Prämissen sind auch die Ausgangspunkte der hier beschriebenen Reform der zweijährigen Berufsfachschule in Hessen. Im Weiteren wird in diesem Call for Papers vertieft auf die Berufsorientierungsproblematik im Übergangssystem sowie auf vielfältige diesbezüglich ausgerichtete Forschungsprogramme der zurückliegenden Jahre hingewiesen. Die hier vorliegende Studie bezieht sich auf ein schulorganisatorisches Konzept mit komplexen didaktischen und methodischen Spezifika, welches sich in hohem Maße auf die wissenschaftlichen Befunde und Erkenntnisse dieser Programme stützt. Dies zeigen nicht zuletzt seine Kernelemente „Stufenkonzept“, „Ausbildungsvorbereitung und –anbahnung“, „Differenzierung und Modularisierung“, „Kompetenzorientierung in Didaktik und Diagnostik“ und „Qualifikationsportfolio“. An dieser Aufzählung erkennt man zum einen, welche Ansprüche sich das Konzept der Gestuften Berufsfachschule gesetzt hat, zum anderen aber auch, welcher umfassende Wandel damit verbunden ist.

Dieser Wandel wirkt sich insbesondere auf die involvierten Lehrpersonen aus, denn zum einen wurde nicht weniger als das Gesamtziel der Schulart korrigiert, von einem allgemeinen Abschluss auf eine erfolgreiche Aufnahme einer Berufsausbildung. Zum anderen gilt es, in veränderten äußeren und inneren Strukturen einen Unterricht ausgestalten, der sich an neuen didaktischen und methodischen Prämissen orientiert. Durch den Versuchsstatus kommt hinzu, dass die Lehrpersonen zwar experimentell arbeiten, dabei jedoch in jedem Falle verantwortlich gegenüber den SchülerInnen handeln. Ressourcen, um die Lehrpersonen ein wenig zu entlasten, sind minimal. Hinzu kommt die Unsicherheit darüber, ob dieses Konzept in der geplanten (und damit von ihnen ausgestalteten) Form flächendeckend umgesetzt wird und damit ihre konzeptionelle Arbeit zumindest nicht umsonst war und weiter geführt werden kann.

Die bisherigen Befunde bestätigen bislang deutlich sowohl das Grundkonzept, als auch dessen Ausgestaltung in den drei schulischen Varianten. So zeigen die Ergebnisse der soziodemographischen Erhebung, dass es sich über alle beteiligten Schulen nur zu einem geringen Prozentsatz um potenzielle RealschülerInnen handelt, die Reform der zweijährigen Berufsfachschule also dringend erforderlich ist. Mit jedem weiteren Querschnitt der hier erhoben wird, können diese Daten verbreitert, präzisiert und schließlich auch längsschnittlich analysiert werden. Zudem werden in den kommenden 6 Monaten Vergleichsdaten sowohl im Ausbildungsvorbereitungssektor als auch in Haupt- und Realschulen erhoben, welche die Aussagekraft dieses Monitors noch verbessern werden.

Die Ergebnisse der Evaluation bestätigen die vielfältigen Maßnahmen, welche im Zuge der Umsetzung des neuen Konzepts erfolgten bzw. geben Anhaltspunkte für weitere Modifikationen. Besonders bedeutsam sind dabei die Einschätzungen der Schüler sowohl in Fragen der Differenzierung und Berufsorientierung, als auch in der neuen Kollektivierung und Diagnostik. Bei den Lehrpersonen gibt es diesbezüglich einen ähnlichen Tenor, jedoch deutlich schwankender und differenzierter. Dies erscheint im Hinblick auf den hier zu vollziehenden umfassenden Wandel nachvollziehbar, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die geringen Ressourcen, mit welchen dieses Gesamtvorhaben ausgestattet ist. Im kommenden Jahr stehen zentral zwei Prozesse an: zum einen müssen jene Aspekte konsolidiert werden, die von allen Protagonisten befürwortet werden, dabei jedoch noch von Effizienzproblemen behaftet sein können. Zum anderen müssen durch gemeinsame Überlegungen, gegenseitigen Austausch an den Pilotschulen und Know-How-Transfer die unterschiedlichen Entwicklungsstände der Pilotschulen angeglichen werden, ohne diese dabei aber zu nivellieren. Parallel dazu sind bereits aus ganz Hessen assoziierte Schulen involviert, die sich über die Pilotstudie informieren, um bei einer Gesamtimplementierung der Gestuften Berufsfachschule schnell handlungsfähig zu sein.

Der eigentliche Prüfstein für die Gestufte Berufsfachschule wurde jedoch bislang noch nicht erörtert: die Quote der Vermittlung von BerufsfachschülerInnen in eine Ausbildung während bzw. zum Ende der 1. Stufe. Aus den bisherigen Erhebungen gibt es dazu nur unzuverlässige jedoch durchaus positive Daten – die Bilanz der einzelnen Schulen wird aktuell eingebracht. Angesichts der (u. A. durch die Evaluation festgestellten) geringen betrieblichen Wahrnehmung dieser Reform würden hier hohe Quoten jedoch erstaunen. Obwohl in den zurückliegenden Monaten vielfältige Versuche unternommen wurden, diese Innovation bei der Wirtschaft publik zu machen, (Infoflyer per e- Mail an alle potenziellen Ausbildungsbetriebe einer Region, Informationsabende mit personalisierten Einladungen an alle Handwerksbetriebe, Informationsstand am Tag des Handwerkes, Werkstattleitertreffen, Obermeistertreffen...) äußert sich hier ein typisches Schnittstellen-Problem des Wandels. Die Betriebe haben sich über Jahrzehnte auf wenige spezifischen Zugangsmodi ihrer Auszubildenden eingestellt (typischerweise Initiativbewerbungen im Schuljahr vor dem Abgang an Haupt- und Realschulen, zudem noch über Vermittlung der Arbeitsagenturen aus dem Maßnahmenbereich, in Mangelbereichen durch aktives Marketing an Schulen und in Ausbildungsvorbereitungsklassen). In diesen Modi spielte die zweijährige Berufsfachschule bislang keine Rolle. Sie nun in diesen aktuellen Strukturen des Ausbildungsmarketings und Recruitings zu verankern, ist daher zum einen ein Problem der Information, zum anderen auch eines der Überzeugung. Dies erfordert noch weiteren Aufwand, aber auch Zeit und Geduld, mit der Folge, dass die Gestufte Berufsfachschule sicher noch einige Jahre benötigen wird, um ihr volles Wirkungspotenzial zu entfalten. Ist dies einmal der Fall, könnte sie jedoch den Jugendlichen und den Betrieben gleichermaßen helfen und damit einen erheblichen Teilbeitrag leisten, den demographischen Wandel für unsere Gesellschaft und Wirtschaft produktiv zu gestalten.

Literatur

Expertenkreis Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs (2009): Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs-Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife.

Autorengruppe BIBB/Bertelsmann Stiftung (2011): Reform des Übergangs von der Schule in die Berufsausbildung. Aktuelle Vorschläge im Urteil von Berufsbildungsexperten und Jugendlichen. Bonn.

Autorengruppe Bildungsberichterstattung zum Bildungsbericht 2014 (2014): Bildung in Deutschland 2014. Bielefeld.

Bergmann, B./Tenberg, R. (2014): Kompetenzerfassung in der Pilotstudie "Gestufte Berufsfachschule" Hessen. Berufsbildung, H.146, 9-12.

Autorengruppe Bildungsberichterstattung zum Bildungsbericht 2012 (2012): Bildung in Deutschland 2012. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zur kulturellen Bildung im Lebenslauf. Bielefeld.

Bundesagentur für Arbeit (2014): Der Arbeitsmarkt in Deutschland-Fachkräfteengpass-analyse Juni 2014. Nürnberg.

Bundesagentur für Arbeit. (2014): Bundesagentur für Arbeit-Statistik für die Gebietsstruktur Hessen/Hanau. Online: https://www.statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/BA-Gebietsstruktur/Hessen/Hanau-Nav.html (06.07.2014)

DIHK-Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. (2010): Ausbildung 2010. Ergebnisse einer DIHK-Unternehmensbefragung. Berlin/Brüssel, 35.

DIHK-Deutscher Industrie und Handelskammertag e.V. (2013): Ausbildung 2013-Ergebnisse einer DIHK-Online-Unternehmensbefragung. Berlin.

Eberhard, V./et al. (2013): Perspektiven beim Übergang Schule-Berufsausbildung. Wissenschaftliche Diskussionspapiere. Bonn.

Eberhard, V./Beicht, U./Krewerth, A./Ulrich, J. (2011): Perspektiven beim Übergang Schule-Berufsausbildung. Methodik und erste Ergebnisse aus der BIBB-Übergangsstudie 2011. In: Wissenschaftliche Diskussionspapiere, H.142.

Euler, D. (2011): Wirkungs- vs. Gestaltungsforschung - eine feindliche Koexistenz? In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 107, H.4, 520-542.

Euler, D./Sloane, P. (2014): Editorial. In: Design Based Research. H. 27 der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 7-14.

Hessisches Kultusministerium (2013): HKM-Programm zur Reform des Übergangssystems. Wiesbaden.

Hessisches Kultusministerium (2013): Schulleitungs-Info. Über zwei Pilotphasen zur "Gestuften Berufsfachschule". Wiesbaden.

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2013): Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten. Nürnberg.

Ratschinski, G. (2012): Verdient die "Ausbildungsreife" ihren Namen? Anmerkungen zu einer neuen Rubrik für alte Klagen. In Ratschinski, G./Steuber, A.(Hrsg.): Ausbildungsreife. Kontroversen, Alternativen und Förderansätze. Wiesbaden, 21-31.

Statista GmbH. Das Statistik-Portal. Online: http://www.statista.com/themen/653/demografischer-wandel/ (27.08.2014)

Statista GmbH (o.J): Jugendarbeitslosenquote (15 bis unter 25 Jahre) in Deutschland nach Bundesländern im Juli 2013. (B. f. Arbeit, Hrsg.) Deutschland.

Statistik der Bundeagentur für Arbeit (2014): Bewerber und Berufsausbildungsstellen. (B. f. Statistik, Hrsg.) Nürnberg.

Tenberg, R. (2011): Vermittlung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen in technischen Berufen. Theorie und Praxis der Technikdidaktik. Stuttgart.

Weishaupt, H. (2012): Optimierung des Übergangsbereichs in Hessen. DIPF (Hrsg.) Frankfurt a. M.