1 Berufswahlkompetenz

1.1 Einleitung

Die Effektivität pädagogischer Maßnahmen zur Berufsorientierung zu bestimmen, lässt einige Wahlmöglichkeiten zu. Das naheliegende Ziel ist die Einmündung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Aber zum einen ist das gemessen am Zeitpunkt der Maßnahme ein distales, weit in der Zukunft liegendes, Ziel und zum anderen ist es abhängig von maßnahmenunabhängigen Faktoren, wie Konjunktur und den Gegebenheiten des lokalen Arbeitsmarktes. Andere Ansätze sind Verfahren der betriebswirtschaftlichen Qualitätssicherung, die Strukturen und Prozessabläufe in den Organisationen überprüfen, oder sozialwissenschaftliche Methoden, die Maßnahmenerfolge an Output- und Outcome-Indikatoren festmachen (Bleck 2011).

Ein Outcome-Konzept, das in der Berufsvorbereitung und Berufsorientierung einen hohen Stellenwert erlangt hat, ist das Konzept der Ausbildungsreife. Es ist die übergeordnete Zielgröße im Rahmenkonzept der Berufsorientierung des Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland (2006b). Die notwendigen Kriterien für die inhaltliche Bestimmung und Operationalisierung des Begriffs hat ebenfalls eine Arbeitsgruppe des Pakts festgelegt (2006a). Die Kriterienliste ist jedoch so umfassend und facettenreich, dass entweder jede Art von Maßnahme irgendeinem Aspekt der Liste gerecht werden kann, oder es erfolgt eine Reduzierung auf plakative Verkürzung wie Schulleistungen, Arbeitstugenden und das, was von Praktikern Berufsorientierung genannt wird. In den jährlichen Umfragen der Industrie- und Handelskammer beklagen 30% der Betriebe die fehlende Berufsorientierung der Bewerber um Ausbildungsstellen (DIHK 2013). Gemeint ist damit, dass die Jugendlichen trotz umfangreicher Berufsorientierungsmaßnahmen noch keine Klarheit über ihre berufliche Zukunft erlangt haben. Dieser Aspekt ist als Berufswahlreife ebenfalls in der Kriterienliste des Pakts vertreten.

Berufswahlreife ist im Gegensatz zur Ausbildungsreife ein wissenschaftliches Konzept, das aus der empirischen Forschung zur Entwicklung des Berufswahlverhaltens Jugendlicher hervorgegangen ist. Es entspricht in der Konzeptualisierung und in den Grundannahmen Gegebenheiten der 50er bis 70er Jahre und spielt im internationalen Fachdiskurs heute kaum eine Rolle. Alternativ wurden Konzepte der Berufswahlbereitschaft, der Employability oder des selfdirected career management vorgeschlagen (Hirschi 2012). Die größte Akzeptanz in der internationalen Fachwelt findet das Konzept der Adaptabilität, das als direkte Weiterentwicklung und Rekonzeptualisierung der Berufswahlreife vorgestellt wurde (Savickas 1997). Im deutschen Sprachraum ist inzwischen der Begriff Berufswahlkompetenz (Ratschinski 2008) verbreitet. Er ist in einigen Modellprojekten als Zielgröße definiert worden (Driesel-Lange/Hany/Kracke/Schindler 2010; INBAS 2010; Ratschinski/Sommer/Struck 2013; Ratschinski/Struck 2012) und wird konzeptuell unterschiedlich weiterentwickelt (Kaak/Kracke/Driesel-Lange/Hany 2013; Ratschinski/Struck 2014).

In diesem Beitrag werden die theoretischen Hintergründe und die empirische Absicherung eines neuen Modells der Berufswahlkompetenz vorgestellt. Gleichzeitig werden Praktikern veröffentlichte Skalen in ökonomischen Kurzformen zugänglich gemacht. Wir kommen damit häufigen Nachfragen und einem offensichtlich großen Bedarf nach. Ich bin den Autoren der Original-Skalen Nadya Fouad, Bärbel Kracke und Werner Stangl für die Erlaubnis dankbar, die verwendeten Skalenitems im Wortlaut wiedergeben zu dürfen.

Die Daten für die Modellüberprüfung stammen aus einer Onlinebefragung von 1343 Haupt- und Realschülern der 7. bis 10. Klassen aus einem niedersächsischen Landkreis, die im Rahmen des Bundesprojektes „Perspektive Berufsabschluss“ durchgeführt wurde (Ratschinski/Struck 2012). Es sind Daten der dritten und letzten Befragungswelle, weil hier erstmals alle Modellskalen eingesetzt wurden. Um eindeutige Gruppenzuordnungen zu ermöglichen, wurden Ergebnisse der wenigen Förder- und Gesamtschüler nicht berücksichtigt. Fehlende Werte wurden durch Maximum-Likelihood-Schätzungen ersetzt.

1.2 Berufswahlkompetenz

Es ist unbestritten, dass der Berufswahlprozess spezifische Kompetenzen voraussetzt. Berufswahlkompetenz als Oberbegriff für alle personalen Voraussetzungen einer erfolgreichen Berufswahl erscheint jedoch erklärungsbedürftig. Mit dem klassischen Begriff der Berufswahlreife wurde das Entwicklungsgeschehen betont und nach relevanten Entwicklungsdomänen gesucht. Die Berufswahlbereitschaft und -fähigkeit war eine Frage des Alters. Der Reifebegriff diente – wie in anderen Bereichen der Humanentwicklung - als Motor der vorberuflichen Entwicklung. Die Koppelung an das chronologische Alter und die Vorstellung eines biologischen Entfaltungs- oder Differenzierungsprozesses wurden jedoch inzwischen aufgegeben. Sie werden weder dem Gegenstandsbereich gerecht noch entsprechen sie neueren Entwicklungskonzepten. Vorberufliche Entwicklung ist eine komplexe Person-Umwelt-Interaktion mit Einflussgrößen auf allen ökologischen Analyseebenen.

Diesen Zusammenhängen wird ein erweiterter Kompetenzbegriff besser gerecht, der neben kognitiven auch motivationale und volitionale Aspekte integriert. Kompetenz als Voraussetzung zur erfolgreichen Bewältigung komplexer Anforderungen erfordert motivationale, ethische, volitionale und soziale Komponenten, die zwar gelernt werden müssen, aber nicht direkt gelehrt werden können (Weinert 2001, 62). Sie sind – ebenso wie die Persönlichkeitsentwicklung – Ergebnis von Lebenserfahrungen und insbesondere von Erfahrungen bei der Bearbeitung von Entwicklungsaufgaben.

Die Entwicklungsaufgabe Berufswahl hat eine lange biographische Vorgeschichte (Ratschinski 2013), die in diesem Sinne als Kompetenzentwicklung aufgefasst werden kann. Gefordert werden allgemein Anpassungen an Veränderungen, die mit veränderten Erwartungen oder veränderten Umweltbedingen und -anforderungen auf den Einzelnen zukommen. Tests und Inventare zur Berufswahlkompetenz stellen den Status der Entwicklung fest. Personen unterscheiden sich im Kompetenzniveau und im Entwicklungsstand. „Better outcome (adaption results) are achieved by individuals who are willing (adaptive readiness) and able (adaptability resources) to perform coping behavior that addresses changing conditions (adapting responses)” (Savickas 2013, 162).

Im hier vorgestellten Modell der Metakompetenz zur Berufswahl beschreibt die Teilkompetenz der beruflichen Identität die Berufswahlbereitschaft und die Teilkompetenzen der Adaptabilität und der Resilienz das Bewältigungsverhalten. Identität wirkt wie ein Navigator, der die Notwendigkeit oder das Bedürfnis von Anpassungen signalisiert und Adaptabilität und Resilienz bezeichnen die Ressourcen, die für die Anpassungen zur Verfügung stehen (Savickas 2011).

Die Career Construction Theory (Savickas 2013), an der sich das Modell orientiert, sieht keinen Erklärungsfaktor „Resilienz“ für das Berufswahlverhalten vor. Angesichts der Tatsache, dass der unmittelbare Einstieg in eine Ausbildung immer schwieriger wird, erschien jedoch ein Erklärungsfaktor angemessen, der - über normale Anpassungsleistungen hinaus - die Überwindung von Hindernissen und die Aufrechterhaltung positiver Erwartungshaltungen einschließt.

2 Berufliche Identität

Identität ist allgemein die Implementierung des Selbst in soziale Rollen (Savickas 2011). Je nach sozialer Rolle verfügen wir über verschiedene Identitäten, während das Selbst invariant bleibt und für ein Kontinuitätserleben sorgt. Definiert als Kompetenzerwerb ist Identitätsentwicklung eine aktive Konstruktionsleistung. Sie enthält Entscheidungen über den Beruf, die Geschlechtsrolle, politische Ideologien, religiöse Überzeugungen und Freizeitkulturen und führt zur „Entwicklung einer eigenständigen, selbstverantwortlichen und um einen Kern organisierten Person“ (Fend 2000, 402). Entscheidungen verlangen Auseinandersetzungen mit den möglichen Wahloptionen.

Berufliche Identität ist die Fähigkeit und Bereitschaft zur Integration (antizipierter) beruflicher Rollenmuster, Rollenskripte und Rollenerwartungen in das Selbst, sowie die Integration des Selbst in soziale (Berufs-) Rollen. Selbstkenntnis ist Voraussetzung personaler Identität. Je klarer und je stabiler die Vorstellungen von der beruflichen Zukunft sind, desto entwickelter und ausgeprägter ist die berufliche Identität (Holland 1997).

Aspekte der Identität sind Eigenverantwortung, Identifikation mit den identitätsstiftenden Merkmalen, subjektive Wichtigkeit dieser Merkmale, psychosoziale Reife und vor allem Festlegungen auf persönliche Ziele.

Orientiert daran definieren wir Identität als komplexe Merkmalskombination aus den vier Konzepten Eigenaktivität, Realismus, Entschiedenheit bzw. Entscheidungssicherheit und Berufsbindung bzw. Verbindlichkeit der Entscheidung. Jemand hat Identität erreicht, der sich selbstverantwortlich und selbständig (Eigenaktivität) auf einen Beruf festgelegt hat (Entschiedenheit), der realisierbar ist (Realismus) und der für ihn eine gewisse Verbindlichkeit erlangt hat (Berufsbindung).

Die Items der vier folgenden Skalen stammen aus dem Itempool des Fragebogens zu Einstellungen zur Berufswahl und beruflichen Arbeit in der Version für Hauptschüler (EBwA-HS) (Stangl/Seifert 1986), der deutschen Bearbeitung und Weiterentwicklung des Career Maturity Inventory (CMI) von Crites (1978). Das Verfahren beruht auf dem Berufswahl-Reifemodell von Donald Super (z. B. 1994) und bildet die Einstellungskomponente der Berufswahlreife ab.

Die Skalen wurden in Vorarbeiten nach Faktoranalysen neu zusammengestellt und auf 4-5 Items reduziert. Die Konsistenzwerte sollten .70 nicht unterschreiten, damit Veränderungen auf Gruppenebene noch hinreichend zuverlässig erfasst werden können (Kersting 2006). Alle der folgenden Skalen wurden positiv gepolt und die Antwortvorgaben einheitlich auf 0 bis 3 kodiert, damit auch unstandardisierte Werte sinnvoll interpretierbar sind. In den meisten Skalen steht – bezogen auf eine Aussage – 0 für „ich stimme nicht zu“ und 3 „ich stimme genau zu“.

2.1 Dimensionen beruflicher Identität

2.1.1 Entscheidungssicherheit

Die Frage nach der Entscheidungssicherheit für einen Beruf ist der einfachste und direkteste Weg, Hinweise auf den Status der Berufswahlkompetenz zu erlangen. Berufliche Entscheidungssicherheit oder -unsicherheit ist die Leitvariable beruflicher Identität. Sie korreliert mit anderen Identitätsskalen, ist eine wichtige Zielvariable für Interventionen und – auf kollektiver Ebene – Spiegel wirtschaftlicher Unsicherheit (Hofäcker/Buchholz/Blossfeld 2010). Es ist der wichtigste Einzelprädiktor der Berufsreife, korreliert deutlich mit klassischen Einstellungs-Maßen der Berufswahlreife und wurde als einzelner Indikator (Index) für Berufswahlbereitschaft herangezogen (Hirschi 2011).

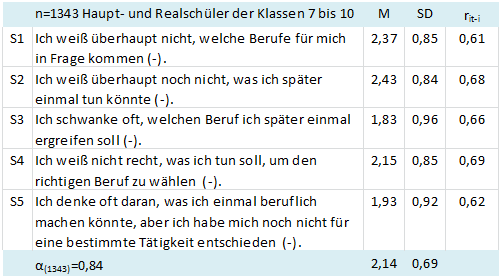

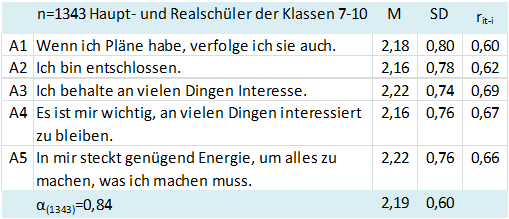

Im Modell der Berufswahlkompetenz ist Entschiedenheit durch eine Kurzform der 12-Item-Skala Entschiedenheit/Sicherheit des EBwA-HS repräsentiert. Die Reduktion von 12 auf 5 Items führte zu keiner wesentlichen Verschlechterung der Skalenhomogenität. Der hohe Wert der 12-Item-Variante (α(1343) = 0,89) konnte auch in der 5-Item-Kurzform erhalten werden (α(1343) = 0,84).

In der Tabelle 1 sind (ebenso wie in den folgenden Tabellen) die Mittelwerte (M) und Standardabweichung (SD) der Likert-Skalen (kodiert von 0 bis 3) und die Item-Trennschärfen (rit-i) angegeben. In der letzten Zeile der Tabelle sind der Konsistenzwert α der Skala aufgeführt und die Skalenmittelwerte und Standardabweichungen der Skalen.

Die Item-Mittelwerte weisen zwar eine rechtsschiefe Verteilung mit hohen Zustimmungswerten auf, aber der Variationsbereich ist selbst bei den ältesten Schülern der Realschulen hinreichend groß. Deckeneffekte sind in keiner Subgruppe der Stichprobe zu verzeichnen. Die Itemtrennschärfen liegen mit über 0,60 alle im exzellenten Bereich. Die Skala ist sehr homogen. Dafür spricht auch der – angesichts der kurzen Skala – sehr gute alpha-Wert von 0,84.

Tabelle 1: Entscheidungssicherheit (Items aus: Stangl/Seifert 1986)

Alle Items in Tabelle 1 sind negativ formuliert, weil die positiv formulierten Item-Varianten teststatistischen Kriterien nicht genügten (Seifert/Stangl 1986). Für die weitere Auswertung wurden die Item-Werte positiv umgepolt. Hohe Werte sprechen für hohe Entscheidungssicherheit.

2.1.2 Realismus versus Wunschdenken

Zu einer erfolgreichen Berufswahl gehört nicht nur die Passung von Interessen und Fähigkeiten zu den Anforderungen des Berufes, sondern auch die angemessene Einschätzung der eigenen Chancen, mit den gegebenen persönlichen Voraussetzungen (Bildungsstand etc.), auf dem Ausbildungsmarkt erfolgreich zu sein. „Simply defined career maturity means readiness for making realistic career choices” (Crites/Savickas 1995, 59). Unrealistische Berufswahlen spiegeln Wunschdenken wider, einen fehlenden Bezug zu den eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten sowie naive Vorstellungen von der Erreichbarkeit gewünschter Lebensziele.

Realistische Berufsvorstellungen werden durch Items erfasst, die ursprünglich – negativ gepolt – für berufliches Wunschdenken standen. Die entsprechende Skala wurde aus der EBwA-HS-Skala „Berufswahlengagement und berufliche Orientierung“ abgeleitet. In explorativen Faktorenanalysen der 15 Skalenitems wurden zwei Faktoren extrahiert: Neben „Wunschdenken“ auch der Faktor „Optionslogik“ (Ratschinski 2012), der im nächsten Kapitel vorgestellt wird.

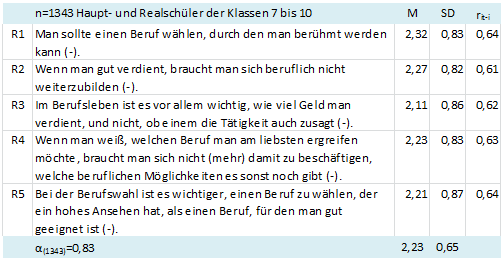

Die 8-Item-Skala Wunschdenken erwies sich in der 3. Befragungswelle von n=1343 Haupt- und Realschülern als konsistent (α(1343) = 0,88). Die Reduktion auf eine Kurzversion von 5 Items senkt den Konsistenzwert nur unwesentlich (α(1343) = 0,83). Nach Umpolung aller fünf Items wurde die Skala zu Realismus umbenannt. Wie Tabelle 2 zeigt, hat sich auch diese Skala hervorragend bewährt.

Tabelle 2: Realismus (Items aus: Stangl/Seifert 1986)

2.1.3 Eigenaktivität versus Abhängigkeit

Eigeninitiative gilt als wichtiges Merkmal stabiler und nachhaltiger Berufsentscheidungen und als Zielgröße von Berufsorientierungsprogrammen und Berufsvorbereitungsprogrammen. Entwicklungs- und Biographie-orientierte Handreichungen für die Berufsorientierung, wie der Berufswahlpass oder der Profilpass, zielen neben der Anregung zur Selbstreflexion ausdrücklich auf die Stärkung der Eigeninitiative und der Eigenverantwortlichkeit (Lumpe 2002). Abhängigkeit in der beruflichen Entscheidungsfindung von anderen hat sich als wichtiger Vorläufer von Ausbildungsabbrüchen erwiesen.

Die 7-Item-Skala „Eigenaktivität und Selbständigkeit“ aus dem Fragebogen EBwA-HS, die im Kompetenzmodell Eigenaktivität repräsentieren soll, erfasst Unabhängigkeit von den Eltern (Stangl/Seifert 1986).

Eine auf sechs Items reduzierte Skala Abhängigkeit erwies sich als konsistent (α(1343) = 0,82). Die Reduktion um zwei weitere Items senkte den Konsistenzwert kaum (α(1343) = 0,81). Die Daten in Tabelle 3 sind so umgepolt, dass hohe Werte für stark ausgeprägte Eigenaktivität und Unabhängigkeit von den Eltern stehen. Die hohen Zustimmungswerte zu den umgepolten Elternabhängigkeiten bestätigen die bekannten Befunde, dass Berufswahlen selbst getroffen werden müssen. Auch diese Skala hat sich bewährt. Sie ist für Gruppenvergleiche ebenso einsetzbar wie für Maßnahmeneffekte auf Gruppenebene.

Tabelle 3: Eigenaktivität (Items aus: Stangl/Seifert 1986)

2.1.4 Berufsbindung versus Optionslogik

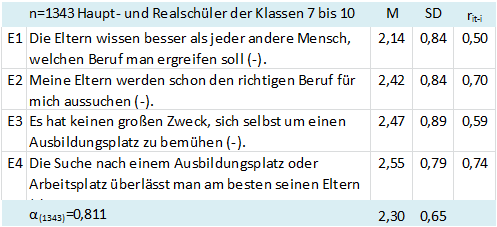

Die Verbindlichkeit der Entscheidung ist im klassischen Identitätsmodell von Marcia (1980) neben dem Grad der Exploration die zweite Dimension für die Definition von Identitätszuständen. Erst wenn nach gründlicher Exploration der gegebenen Optionen die Entscheidung verbindlich wird, kann von erarbeiteter Identität gesprochen werden. Bezogen auf die Berufswahldomäne steht die Bindung an den gewählten Beruf für diese Verbindlichkeit. Bei hohen Ausprägungen halten Jugendliche an der einmal getroffenen Entscheidung fest, auch wenn sich Alternativen bieten.

Die Skala „Berufsentscheidung nach einer Optionslogik“ wurde in explorativen Faktorenanalysen der 15-Item-Skala Berufswahlengagement des Berufswahlreifetests als zweite Dimension nach „Beruflichem Wunschdenken“ ermittelt. Sie enthält Items, die nach dem Modell von Heinz et al. (1985) eine Berufsfindung nach Optionslogik beschreiben. Jugendliche wählen das, was der Markt bietet. Sie passen ihre Wünsche den Gegebenheiten an.

Für das Screening-Verfahren wurden die Items umgepolt und die Skala in „Berufsbindung“ umbenannt. Die 4-Item-Skala Berufsbindung ist konsistent (α(1343) = 0,81), die Items weisen hohe Trennschärfen auf, niedrigere Mittelwerte und höhere Standardabweichungen als andere Skalen. Gemessen an der Chronologie des Berufswahlprozesses ist die Bindung an den Beruf den anderen Identitäts-Dimensionen zeitlich und logisch nachgeordnet.

Tabelle 4: Berufsbindung (Items aus: Stangl/Seifert 1986)

2.2 Überprüfung des Teilmodells

Dass die vier Skalen zu einer Teilkompetenz Identität kombinierbar sind, wird mit konfirmatorischen Faktorenanalysen (CFA) belegt. CFA-Ergebnisse haben schon vorher im Rahmen der Modellüberprüfungen die Auswahl und Zusammenstellung der Skalen bestimmt.

2.2.1 Modellüberprüfung

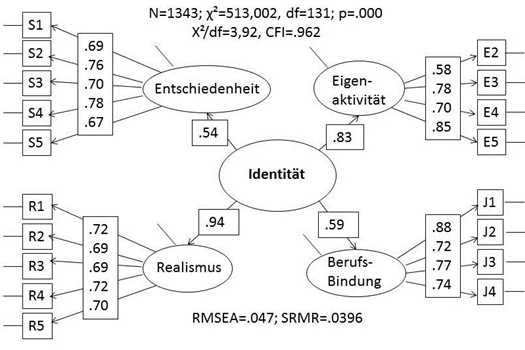

Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse. Manifeste Variablen sind nach üblichen Konventionen in Vierecken und latente Variablen in Ellipsen dargestellt. Die Fehlerterme wurden der Übersichtlichkeit halber nicht aufgeführt.

Die zum latenten Konstrukt „berufliche Identität“ zusammengestellten latenten Dimensionen Entschiedenheit, Realismus, Eigenaktivität und Berufsbindung tragen bedeutsam zur Varianz bei. Alle latenten Faktorladungen (2. Ordnung) liegen über der üblichen Akzeptanzgrenze von 0,50.

Auch die Operationalisierung der Identitätsdimensionen ist gut bis exzellent gelungen. Die standardisierten Faktorladungen erster Ordnung liegen im Bereich von 0,58 bis 0,85. Die Faktorladungen zweiter Ordnung liegen in ähnlichen Größenordnungen (von 0,54 bis 0,83).

Angesichts des großen Stichprobenumfanges ist die signifikante Chi-Quadratabweichung der theoretischen von der empirischen Kovarianzmatrix normal. Der um den Stichprobenumfang korrigierte Wert von Chi²/df mit 3,92 liegt deutlich unter der Toleranzgrenze von 5 (s. z.B. Hooper/Coughlan/Mullen 2008).

Aussagekräftiger sind RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) und SRMR (Standardized Root Mean Square Residual). Beide Werte liegen unter den von Hu/Bentler (1999, 27) vorgeschlagenen Grenzwerten von 0,8 für akzeptable bzw. 0,5 für gute Modellanpassungen. Auch der Comparative Fit-Index (CFI) spricht mit 0,96 für eine gelungene Modellanpassung.

Abbildung 1: Faktorenstruktur des Identitäts-Modells. Ergebnisse konfirmatorischer Faktorenanalysen.

Abbildung 1: Faktorenstruktur des Identitäts-Modells. Ergebnisse konfirmatorischer Faktorenanalysen.

Berufliche Identität ist am prägnantesten durch realistische Berufsvorstellungen und Eigeninitiative bestimmt. Entschiedenheit und Verbindlichkeit tragen zwar auch substanziell aber nicht in gleichem Maße zur Identität bei.

2.2.2 Strukturelle Invarianz

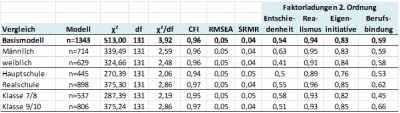

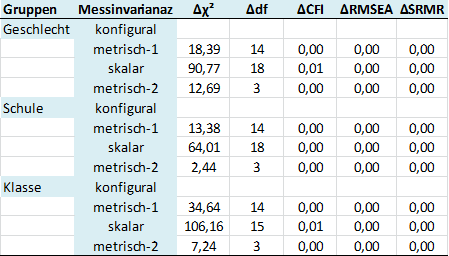

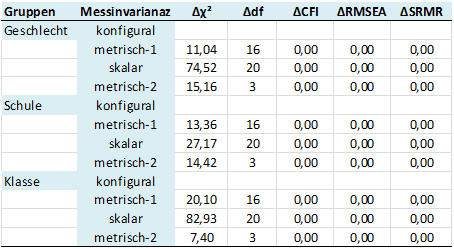

Die Äquivalenz des Messmodells wurde für verschiedene Untergruppen der Stichprobe mit konfirmatorischen Mehrgruppen-Faktorenanalysen (MGFA) überprüft. Es wurden Modelle für Jungen und Mädchen, für die Schulformen (Haupt- und Realschule) und für jüngere (Klasse 7 und 8) und ältere Schüler (Klasse 9 und 10) berechnet.

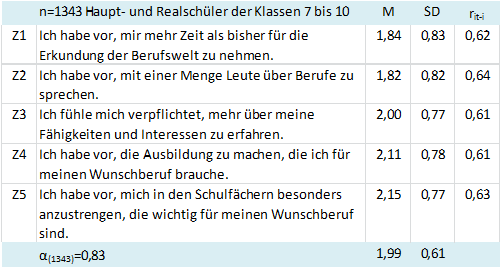

Nach Empfehlungen von Brown (2006, 269) wurden im ersten Schritt für jede Gruppe getrennt konfirmatorische Faktoranalysen (CFA) durchgeführt (Tabelle 5a). Danach wurden im Step-up-Verfahren Modelle mit zunehmend restriktiven Annahmen verglichen (Tabelle 5b). Ausgangpunkt ist das konfigurale (Basis-)-Modell, das lediglich die Gleichheit der Modellstruktur für beide Vergleichsgruppen annimmt. Werden im zweiten Schritt die Faktorladungen der manifesten Variablen auf jede der vier latenten Faktoren (Identitätsdimensionen) für beide Gruppen gleichgesetzt, wird die metrische Messinvarianz überprüft. Die Gleichheit der Faktorladungen erster Ordnung ist in Tabelle 5b mit „metrisch-1“ bezeichnet. Im zweiten Schritt werden zur Bestimmung der skalaren Messinvarianz zusätzlich zur Gleichheit der Faktorladungen die Intercepts (Mittelwerte) der Indikatorvariablen für beide Gruppen gleichgesetzt. Im dritten Analyseschritt werden zusätzlich zu den Gleichsetzungen der vorherigen Schritte die latenten Faktorladungen der Identitätsdimensionen auf dem übergeordneten Faktor „Identität“ gleichgesetzt. In Tabelle 5b ist die Gleichheit der Faktorladungen zweiter Ordnung mit „metrisch-2“ bezeichnet. Zur Überprüfung der Modellgültigkeit wird die Differenz der Fit-Indizes gebildet. Sie ist mit dem in Tabelle 5b mit dem Symbol delta (∆) bezeichnet.

Tabelle 5a: Überprüfung der Messinvarianz des Identitätsmodells: Schritt 1: Separate Modellberechnungen

Die Fit-Indizes sollten sich in aufeinanderfolgenden Invarianz-Stufen um nicht mehr als 0,01 unterscheiden (s. z.B. Weiber/Mühlhaus 2014, 302). Tabelle 5b zeigt, dass dieses Kriterium für das Identitäts-Modell erfüllt ist.

Tabelle 5b: Überprüfung der Messinvarianz des Identitätsmodells: Step-up-Ansatz

Das Modell erweist sich damit als außerordentlich robust. Es hat für alle untersuchten Untergruppen die gleiche Bedeutung.

Welche Form der Messinvarianz für weitere Analysen notwendig ist, hängt von der Fragestellung ab. Der Nachweis der skalaren Messinvarianz z.B. ist zwingend erforderlich, wenn latente Mittelwerte zwischen den Gruppen überprüft werden sollen (vgl. Christ/Schlüter 2012, 61).

Die um Messfehler bereinigten latenten Mittelwertunterschiede für die vier Dimensionen der Identität sind in Tabelle 5c aufgeführt. Je größer die Unreliabilitäten ausfallen, desto deutlicher sind die Unterschiede zwischen den latenten Mittelwerten und den Mittelwerten aufsummierter Zahlenreihen. Der Unterschied in der Eigenaktivität z.B. hat bei Realschülern einen negativen Wert von -.05. Der Wert ist also niedriger als bei Hauptschülern. Gemessen an Mittelwerten manifester Punktsummen besteht mit .01 kein Unterschied.

Tabelle 5c: Latente Mittwertunterschiede (Wertdifferenzen) der Identitäts-Dimensionen

Die Ergebnisse entsprechen den aus der Literatur bekannten Befunden und belegen die differentielle Validität der eingesetzten Skalen. Mädchen sind realistischer in ihren Berufsvorstellungen und zeigen mehr Eigeninitiative. Beides spricht für den bekannten psychosozialen Entwicklungsvorsprung und für höhere Berufswahlreife.

Ältere Schüler haben realistischere Berufsvorstellungen und zeigen eine stärkere Bindung an ihre Berufsentscheidung. Beides entspricht erwarteten und plausiblen Entwicklungsfortschritten.

Die Unterschiede zwischen Haupt- und Realschülern sind dagegen gering.

3 Adaptabilität

Adaptabilität ist eine allgemeine biografische Übergangskompetenz. Sie kommt bei Rollenübernahmen, Statuspassagen und Positionsveränderungen, aber auch bei der Verarbeitung traumatischer Erfahrungen (wie Phasen der Arbeitslosigkeit) im gesamten Lebenslauf zum Tragen. Im beruflichen Kontext ist esdie Fähigkeit und Bereitschaft, sich an veränderte berufliche Rollenmuster anzupassen und Rollenerwartungen zu erfüllen. Zum Bedeutungsumfang gehören die Fähigkeit, sich auf beruflichen Veränderungen der Zukunft einzustellen und sie zu nutzen, die Zufriedenheit mit neuen Verantwortungsbereichen und die Fähigkeit aus Rückschlägen und Fehlern zu lernen.

Laufbahn-Adaptabilität ist die Anpassung des klassischen Konzepts der Berufswahlreife an Einstellungen und Kompetenzen Erwachsener in Berufsentscheidungsprozessen (Super/Knasel 1981) und an Veränderungen der Arbeitswelt (Savickas 1997). Sie trägt dem Umstand Rechnung, dass Berufslaufbahnen nicht mehr linear und hierarchisch verlaufen, sondern vielschichtig, zyklisch und mehrere Übergänge im Lebenslauf enthalten. Adaptabilität erfasst Übergangskompetenzen in einem sich permanent verändernden Arbeitsmarkt. Abgebildet wird ein Kompetenz-Ensemble zum „Self directed career management“ (Hirschi 2012).

Savickas definiert Laufbahnadaptabilität motivational als Bereitschaft. Laufbahn-Adaptabilität ist die Bereitschaft, sich zwei Aufgaben zu stellen: der vorhersehbaren Aufgabe eine Berufsrolle zu übernehmen und der nicht vorhersehbaren Aufgabe, sich an Veränderungen der Arbeitswelt anzupassen (Savickas 1997, 254).

Das Vorläuferkonzept zu Adaptabilität Berufswahlreife umfasst nach Super vier Dimensionen: die Einstellungsdimensionen Planung und Exploration und die kognitiven Dimensionen des Berufs- und Entscheidungswissens (Savickas 1997, 250). In einer ersten Version operationalisiert Savickas Laufbahn-Adaptabilität nahezu identisch mit Planung, Exploration und Entscheidung (Savickas 1997, 255).

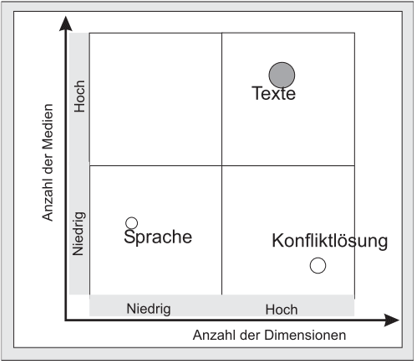

Für die Erfassung der Metakompetenz Adaptabilität wurden konventionelle und erprobte Skalen neu kombiniert. Concern wird durch eine Skala Ziele/Intentionen (Fouad/Smith/Enochs 1997) operationalisiert. Control wird durch (Laufbahn-) Planung (Seifert/Eder 1985) repräsentiert, curiosity durch Exploration (Kracke 1997) und confidence durch berufswahlbezogene Ergebniserwartung (Fouad et al. 1997).

3.1 Dimensionen der Adaptabilität

3.1.1 Concern: Ziele/Intentionen

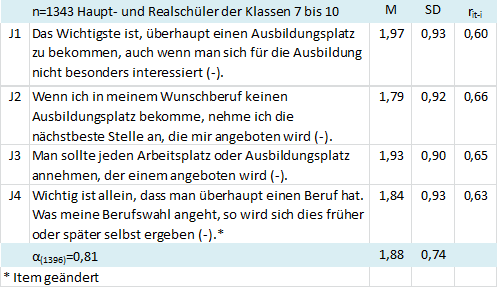

Concern ist die Fähigkeit, das Thema Berufswahl zum persönlichen Anliegen zu machen. Sie entwickelt sich im Laufe der mittleren Adoleszenz, wenn die Berufswahl subjektive Bedeutung bekommt und zum wichtigen Thema gedanklicher Beschäftigung wird. Jugendliche entwickeln persönliche Zeitperspektiven und Zukunftsorientierungen. Ihnen wird bewusst, wie wichtig es ist, für morgen vorzusorgen, sich Ziele zu setzen und für die Zukunft zu planen. Als Ressource hilft concern vorauszuschauen und für die Zukunft zu planen. Gemeint ist Zukunftsorientierung, die durch Optimismus gefördert wird. Der Gegenpol zu concern ist Planlosigkeit und Zukunftspessimismus (Savickas/Porfeli 2011, 3).

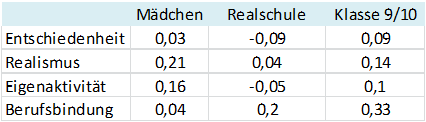

Concern ist im Modell der Berufswahlkompetenz operationalisiert durch die Skala Ziele und Intentionen aus der Middle School Self-Efficiency-Scale (MSSESS) von Fouad und Kollegen. Sie enthält kurzfristige Vorhaben und Intentionen, die den Berufswahlprozess regulieren oder eher Entscheidungen beinhalten, die zukünftige Entwicklungen nicht be- oder verhindern (Fouad et al. 1997). Die Skala Ziele/Intentionen hat in der Originalform sechs Items und erreicht in dieser Form ein α(1343) von 0,828. Die auf 5 verkürzte Form büßt mit 0,825 kaum an Skalenkonsistenz ein. Die mittlere Ausprägung ist mit 1,99 gegenüber 1,92 etwas gestiegen.

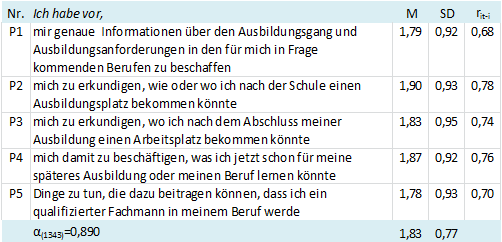

Tabelle 6: Ziele/Intention (Items aus: Fouad et al. 1997; Übers. G.R.)

3.1.2 Control: Planung

Der Adaptabilitätsfaktor Control meint Kontrolle über die eigene Zukunft, indem Verantwortung bei der Berufswahl übernommen wird. Er geht im Bedeutungsumfang über die Eigenaktivitäten der Identitäts-Kompetenz hinaus. Zu Control gehören Entscheidungsfindung, Selbstbehauptung, Kontrollüberzeugungen, Selbstbestimmung, Anstrengungs-Attribution, Handlungskontrolle und Autonomie (Savickas 2005).

Control wird im Modell durch die Subskala „Laufbahnplanung“ des Career Development Inventory (CDI) von Super und Mitarbeiter (Super/Thompson/Lindeman/Jordaan/Myers 1981) operationalisiert. Die deutsche Bearbeitung liegt unter dem Titel Fragebogen zur Laufbahnentwicklung (LBE) von Seifert/Eder (1985) vor.

Die LBE-Skala Laufbahnplanung enthält in Form A 11 Items zur Laufbahnplanung und in Form B 11 Items zu Laufbahnwissen, die den zeitlichen Aufwand für die gedankliche Auseinandersetzung mit der Planung der beruflichen Zukunft – im Vergleich zu den Klassenkameraden – erfassen, den Grad der durchgeführten Planungsaktivitäten und die Höhe des Wissens über den bevorzugten Beruf. Antwortvorgaben von 5 Kategorien, wobei höhere Werte für intensivere Planung stehen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Werte von 1 bis 5 auf den Bereich von 0-3 transformiert. Die mittlere Ausprägung der 11-Items-Skala lag so bei 1,79; die der reduzierten 5-Item-Version ist mit 1,83 etwas größer. Der alpha-Wert sinkt von 0,93 von 0,89 nur unwesentlich.

Tabelle 7: Laufbahnplanung (mod. nach Seifert/Eder 1985)

3.1.3 Curiosity-Neugier: Exploration

Die Ressource curiosity (Neugier) ermöglicht Nachdenken über Möglichkeiten der Passung zwischen dem Selbst und verschiedenen Umweltszenarien. Zum Bedeutungsumfang gehören Informationssuche, Exploration, Selbstwissen, Berufswissen, Realismus und Offenheit für neue Erfahrungen (Savickas 2005).

Exploration der Berufs- und Arbeitswelt gilt als die Schlüsselvariable der vorberuflichen Sozialisation (Porfeli/Hartung/Vondracek 2008). Sie signalisiert die Bereitschaft zur ernsthaften Auseinandersetzung mit der beruflichen Zukunft und deutet auf eine realistische Einstellung zur Berufswahl.

Die Entwicklung des Explorationsverhaltens verläuft nicht linear. Es wird intensiviert, wenn Übergänge anstehen und reduziert wenn der Übergang vollzogen ist (Kracke 2004). Thüringen Gymnasten der Klassen 7-8 und 9-10 zeigten wohl deshalb keine Veränderungen im Explorationsverhalten (Driesel-Lange 2011)

Ebenso wie in Thüringen wurde zur Konzepterfassung die Explorationsskala von Kracke (1997) eingesetzt. Die ursprüngliche Skala umfasst sechs Items und erreicht in der vorliegenden Stichprobe einen Konsistenzwert von α(1343) = 0,86. In der reduzierten Form bleibt der Wert mit 0,85 nahezu gleich. Auch die mittlere Ausprägung bleibt nahezu unverändert. Sie steigt von 1,97 auf 2,02.

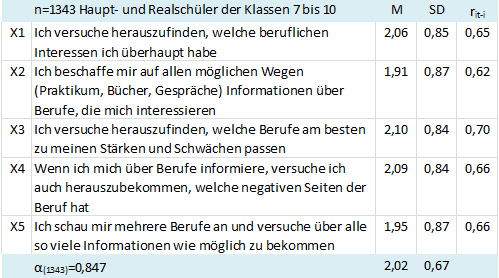

Tabelle 8: Exploration (Items aus: Kracke 1997; Übers. G.R.)

Die Modellanpassung ist gut gelungen. Die Skalenkonsistenz ist mit α(1396)=0,85 besser als von der Autorin berichtet (α(236)=0,70) und die Itemtrennschärfen sind mit Werten über 0,62 sehr hoch.

3.1.4 Confidence: Erwartung

Mit confidence ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gemeint, Probleme zu lösen und Hindernisse zu überwinden, aber auch Vertrauen in die Verlässlichkeit der sozialen Umwelt. Es entspricht Ermutigung, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit (Savickas 2005).

Im Kontext der Berufswahlkompetenz wird confidence über das Konstrukt Ergebniserwartung erfasst. Ergebniserwartung gehört neben Selbstwirksamkeit zum personalen Überzeugungssystem der eigener Wirksamkeit (Fouad et al. 1997). Allgemein umfasst das Konzept die Anreize (Incentives), die ein Beruf bieten kann, wie Gehalt, Aufstiegsmöglichkeiten und Verantwortungsbereiche. In diesem speziellen Bereich der Berufsorientierung und -entscheidung werden damit die erwarteten Konsequenzen von berufswahlbezogenen Handlungen und Entscheidungen abgefragt. Das typische Aussage-Muster der Items ist: Wenn ich etwas tue, dann hat das die Konsequenzen.

Die im Modell eingesetzte Skala ist eine Übersetzung der Subskala „Outcome Expectations“ aus dem MSSE. Sie enthält 5 Items und erreicht an einer Stichprobe von 361 eher leistungsschwachen Schülern amerikanischer Middleschools der 7. und 8. Klassen eine Skalenkonsistenz von α=0,70 (Fouad et al. 1997, 23). Mit der deutschen Übersetzung haben wir bei Sekundarschülern der Klassen 7 bis 10 einen höheren Wert von α(1396)=0,86 ermittelt. Eine Reduktion dieser Skala war wegen ihrer Kürze nicht notwendig.

Tabelle 9: Ergebnis-Erwartung (Fouad et al. 1997)

3.2 Überprüfung des Teilmodells

3.2.1 Modellstruktur

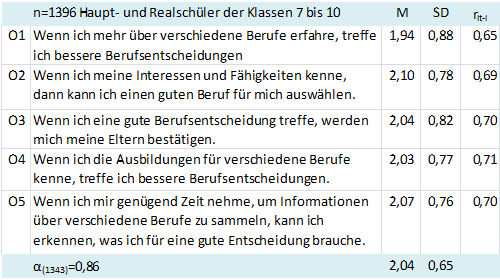

Gemessen an Hu/Bentlers (1999) Grenzwerten für Strukturgleichungsmodelle (χ²/df<5; CFI „close to“ 0,95, RMSEA<0,06, SRMR<0,08) ist das Adaptabilitäts-Modell bestätigt (vgl. auch Brown 2006, 87).

Abbildung 2: Faktorenstruktur des Adaptabilitäts-Modells. Ergebnisse konfirmatorischer Faktorenanalysen.

Abbildung 2: Faktorenstruktur des Adaptabilitäts-Modells. Ergebnisse konfirmatorischer Faktorenanalysen.

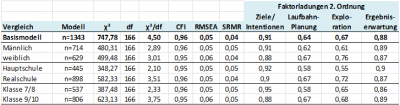

3.2.2 Strukturelle Invarianz

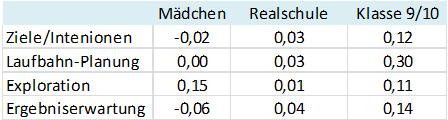

Die Struktur und das Niveau der Teilkompetenz Adaptabilität erweisen sich im Gruppenvergleich als sehr robust. Tabelle 10a belegt, dass die Modelle für alle Gruppen in separaten Berechnungen gute Modellanpassungen erreichen.

Tabelle 10a: Überprüfung der Messinvarianz des Adaptabilitäts-Modells: Schritt 1: Separate Modellberechnungen

Auch im simultanen Gruppenvergleich werden bei zunehmend strikteren Annahmen die Modellabweichungen nicht bedeutsam (Tabelle 10b). Metrische und skalare Modellinvarianz konnten für alle drei Gruppen nachgewiesen werden.

Tabelle 10b: Überprüfung der Messinvarianz des Adaptabilitäts-Modells: Step-up-Ansatz

Der aufgrund der skalaren Modellinvarianz zulässige Vergleich der latenten Mittelwerte führte zu plausiblen Unterschieden.

Tabelle 10c: Latente Mittwertunterschiede (Wertdifferenzen) der Adaptabilitäts-Dimensionen

Die Altersunterschiede der Klasse 7 und 8 gegenüber den Klassen 9 und 10 sind erwartungsgemäß gravierend. Insbesondere die Planungsaktivitäten nehmen deutlich zu. Aber auch die anderen Adaptabilitäts-Dimensionen zeigen deutliche Veränderungen. Das Zeitfenster notwendiger Berufsentscheidungen ist in Abschlussklassen erreicht.

4 Resilienz

Resilienz ist die psychische Widerstandskraft gegen belastende Lebensumstände. Das Konzept wurde im Kontext devianter Entwicklungen definiert. Wenn Kinder unter widrigen Lebensumständen groß werden und sich trotzdem klinisch unauffällig entwickeln, geht man von hoher Resilienz aus. Die Kinder verfügen über Schutzfaktoren in der Person selbst oder im sozialen Umfeld, die negative Wirkungen von Lebensstress abpuffern. Die wichtigsten personalen Schutzfaktoren sind Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl. Ihr Vorhandensein trägt stärker zu Resilienz bei als das Fehlen von Risikofaktoren wie Ängste und Depressionen (Lee et al. 2013).

Inzwischen wird Resilienz zur Lebensbewältigungskompetenz verallgemeinert. Es wird vor allem in biographischen Übergangssituationen als wichtiger (personaler) Erklärungsfaktor für erfolgreiche Bewältigungen angeführt. Der Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt ist die biographisch bedeutendste und folgenreichste Übergangssituation. Sie birgt besonders für Jugendliche mit schwachen Schulleistungen Risiken und führt zu ungewissen Ergebnissen. Resilienz kann in diesem Kontext eine wertvolle Ressource sein.

Im Modell der Berufswahlkompetenz ist Resilienz über Allgemeine Resilienz, Selbstwertschätzung und zwei Domänen der Selbstwirksamkeit definiert: die berufswahlbezogene Selbstwirksamkeit und berufliche Selbstwirksamkeit.

4.1 Dimensionen berufswahlbezogener Resilienz

4.1.1 Allgemeine Resilienz

Zur Erfassung der allgemeinen Resilienz wurde eine Kurzform der Resilienz-Skala RS-11 (Schumacher/Leppert/Gunzelmann/Strauß/Brähler 2005) eingesetzt, die Resilienz über zwei Dimensionen erfasst: über (1) persönliche Kompetenz: Selbstvertrauen, Unabhängigkeit, Beherrschung, Beweglichkeit und Ausdauer und (2) über Akzeptanz des Selbst und des Lebens: Anpassungsfähigkeit, Toleranz, flexible Sicht auf sich und den Lebensweg. Die hier verwendete Kurzform RS-5 enthält ausschließlich Items zur persönlichen Kompetenz. Die beiden Items zur Selbstakzeptanz der RS-11 sind zusammen mit 4 Kompetenzitems nicht berücksichtigt.

Die Gesamtskala RS-11 erreicht in der dritten Befragungswelle im Herbst 2011 einen Alpha-Wert von 0,90 und einen mittleren Ausprägungswert von 2,15. Die Skalenwerte der reduzierten Skala liegen im üblichen Akzeptanzbereich (Tabelle 11).

Tabelle 11: Die reduzierte Resilienz-Skala RS-5 (nach Schumacher et al. 2005)

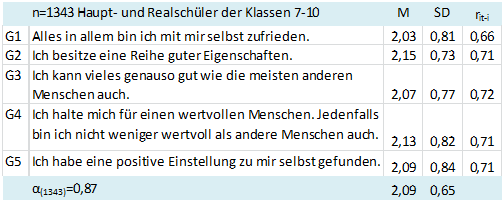

4.1.2 Selbstwertgefühl

Die explizite Erfassung des Selbstwertgefühls erfolgte mit der international weit verbreiteten Self-Esteem-Skala (SES) von Rosenberg (1965) in der deutschen Fassung von Collani und Herzberg (2003a). Die Skala enthält 10 kurze Selbstbeschreibungen, von denen fünf positiv und fünf negativ gepolt sind. Als Antwortvorgabe diente auch in der Originalversion eine vierstufige Skala mit den Polen „trifft gar nicht zu“ (0) bis „trifft voll und ganz zu“ (3).

Die hier eingesetzte Skala enthält die fünf positiv gepolten Items der SES-Skala. Wie Tabelle 12 zeigt, sind die Skalen-Kennwerte sehr gut.

Tabelle 12: Die reduzierte Selbstwertgefühl-Skala (nach Collani/Herzberg 2003b)

4.1.3 Berufswahlbezogene Selbstwirksamkeit

Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung, eine bestimmte Handlung oder eine Klasse von Handlungen erfolgreich ausführen zu können. Zwar gibt es Konzeptionen allgemeiner Selbstwirksamkeit, aber im Prinzip ist die Selbstwirksamkeitserwartung domänenspezifisch. Je nach Handlung oder Klasse von Handlungen sind spezifische Kompetenzerwartungen aktiv. Selbstwirksamkeit erweist sich in allen Etappen der beruflichen Entwicklung von zentraler Bedeutung: Berufswahl, Ausbildung, Berufseinstieg, Integration in berufliche Umfelder etc. werden entscheidend von Selbstwirksamkeit beeinflusst. So ist insbesondere die Abneigung junger Frauen gegenüber Mathematik und Naturwissenschaften nachweislich stärker von Selbstwirksamkeitserwartungen als von den tatsächlichen Fähigkeiten beeinflusst.

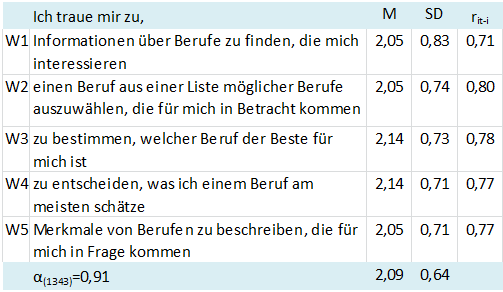

In diesem Kontext ist die Middle School Self-Efficency Scale (MSSE) zur Berufswahlorientierung von Schülern der Mittelstufe erstellt worden (Fouad et al. 1997), die wir in deutscher Übersetzung in verschiedenen Projekten genutzt haben. Die 12-Item-Skala erwies sich als hoch konsistent (α(1343) = .94) mit einer mittleren Ausprägung von 2,12. Die Reduktion auf die 5-Item-Kurzform senkt weder den Konsistenzwert bedeutsam (α(1343) = .91) noch die mittlere Ausprägung.

Tabelle 13: Die reduzierte Skala zur berufswahlbezogenen Selbstwirksamkeit (Items aus: Fouad et al. 1997; Übers. G.R.)

4.1.4 Berufliche Selbstwirksamkeit

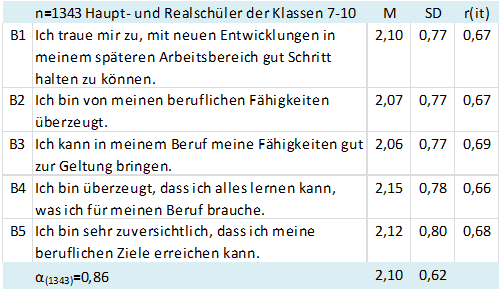

Selbstwirksamkeit in Bezug auf die Anforderungen des angestrebten Berufes wird mit einem selbst entwickelten Fragebogen erfasst, nachdem sich etablierte Verfahren (Abele/Stief/Andrä 2000; Schyns/von Collani 2007) für unsere Zwecke und für unsere Zielgruppen als ungeeignet erwiesen hatten. Bei der Fragebogenerstellung wurden Empfehlung von Lent/Brown (2006) berücksichtigt.

Die Skala zu berufsbezogene Selbstwirksamkeit zeigte in der 11-Itemversion eine hohe Skalenkonsistenz von α=0,92 bei 1343 Schülern der 7. bis 10. Klasse. Die reduzierte Skala erreicht ebenfalls noch gute Werte (Tabelle 14).

Tabelle 14: Berufliche Selbstwirksamkeit (Eigenentwicklung)

4.2 Überprüfung des Teilmodells

4.2.1 Modellstruktur

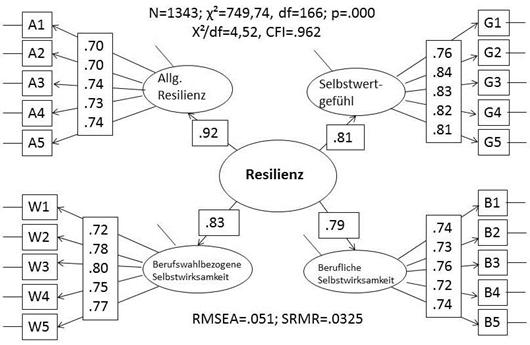

Auch das Resilienzmodell entspricht den üblichen Gütekriterien für Strukturgleichungsmodelle (χ²/df<5; CFI ~ 0,95, RMSEA<0,06, SRMR<0,08).

Abbildung 3: Faktorenstruktur des Resilienz-Modells. Ergebnisse konfirmatorischer Faktorenanalysen.

Abbildung 3: Faktorenstruktur des Resilienz-Modells. Ergebnisse konfirmatorischer Faktorenanalysen.

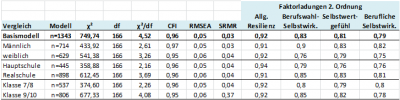

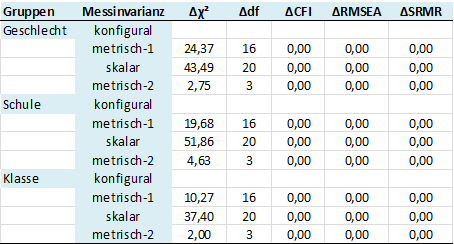

4.2.2 Strukturelle Invarianz

Tabelle 15a und 15b zeigen, dass die Konstrukte denselben Sachverhalt in allen drei Vergleichsgruppen messen. Sie haben ähnliche Pfadbeziehungen und ähnliche Achsenabschnitte (Intercepts). Ein Vergleich der Mittelwerte im Rahmen der Mehrgruppen-CFA ist zulässig.

Tabelle 15a: Überprüfung der Messinvarianz des Resilienz-Modells: Schritt 1: Separate Modellberechnungen

Das Modell zeigt eine strikte faktorielle Invarianz für beide Geschlechter, für Haupt- und Realschüler und für jüngere und ältere Jugendliche. Die Reliabilität der Messmodelle ist für die untersuchten Gruppen gleich.

Tabelle 15b: Überprüfung der Messinvarianz des Resilienz-Modells: Step-up-Ansatz

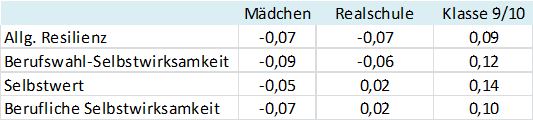

Tabelle 15c: Latente Mittwertunterschiede (Wertdifferenzen) der Resilienz-Dimensionen

Die Ergebnisse zeigen die etwas geringere emotionale Belastbarkeit der Mädchen und allgemeine Resilienz-Fortschritte gegen Ende der Schulzeit.

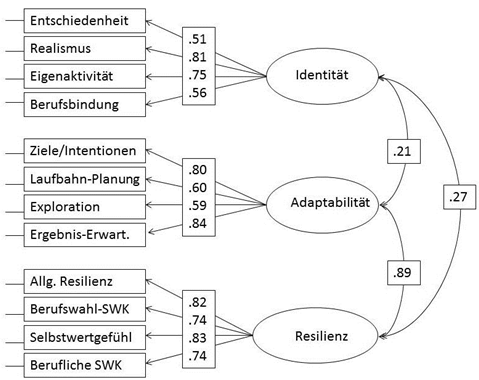

5 Das Gesamtmodell

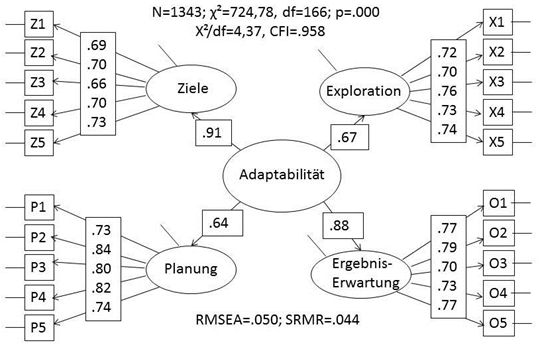

Die Komponenten des Modells sind in Abbildung 4 in Form einer CFA mit Item-Päckchen in Beziehung gesetzt. Die hohen Faktorladungen erster Ordnung rechtfertigen zwar eine Päckchenbildung (Little/Cunningham/Shahar/Widaman 2002), aber ein Vergleich der Faktoren zweiter Ordnung in den Abbildung 1 bis 3 und Abbildung 4 macht deutlich, welche Abweichungen bei Nichtberücksichtigung der Messfehler zu erwarten sind.

Dennoch sind die Ergebnisse sinnvoll interpretierbar. Die Positionsstabilität der Ladungen ist weitgehend erhalten. Das Analyse-Ergebnis (n=1343; χ²(50) = 448,91; χ²/df=8,98; CFI=.94; RMSEA=.077, SRMR=.055) spricht für eine noch akzeptable Datenanpassung.

Die Faktorladungen von .51 bis .84 sprechen gar für eine gute Datenanpassung. Lediglich die hohe Korrelation zwischen Adaptabilität und Resilienz deuten darauf hin, dass beide Konzepte große inhaltliche Überschneidungen aufweisen und zu wenig voneinander abgegrenzt sind.

Abbildung 4: Das vollständige Modell der Berufswahlkompetenz

Abbildung 4: Das vollständige Modell der Berufswahlkompetenz

Ob aus den einzelnen Komponenten und Facetten ein Globalindex für Berufswahlkompetenz gebildet werden kann, wurde mit einer Hauptkomponentenanalyse überprüft. Eine hinreichend hohe Ladung des ersten Faktors spricht für das Vorliegen eines Generalfaktors, der nach den Kriterien der Konzeptkombinationen und Itemzusammenstellung als Berufswahlkompetenz interpretiert werden kann.

Tatsächlich ergibt die Hauptkomponentenanalyse eine zweifaktorielle Lösung mit 41,3% erklärter Varianz durch den ersten Faktor und 17,5% durch den zweiten Faktor. Eine Varimax-Rotation der Hauptachsen führt zu einem Faktor aus Adaptabilität und Resilienz und einem zweiten Faktor Identität. Wie durch die hohe Korrelation angedeutet, laden Adaptabilität und Resilienz auf dem gleichen Faktor.

6 Diskussion

Das angenommene Modell Berufswahlkompetenz über die drei Teilkompetenzen Identität, Adaptabilität und Resilienz zu definieren, konnte eindrucksvoll bestätigt werden. Alle Skalen erweisen sich als konsistent, die drei Teilkompetenzen konnten als latente Variablen modelliert werden und das Zusammenspiel der Teilkompetenzen zu dem Metakonstrukt Berufswahlkompetenz führte zu einem akzeptablen Modell. Gruppenunterschiede in den erfassten Dimensionen entsprechen den Erwartungen und sind plausibel interpretierbar. Lediglich die hohe Korrelation der latenten Konstrukte Adaptabilität und Resilienz bietet Ansatzpunkte für Modellveränderungen.

Offensichtlich sind sich Adaptabilität und Resilienz ähnlicher als erwartet. Obwohl Adaptabilität durch Aktivitäten definiert wurde und Resilienz durch Überzeugungen, treten beide Merkmalkomplexe überwiegend zusammen auf. Anpassungsvorgänge unter normalen Bedingungen und Anpassungsvorgänge unter widrigen Umständen sind empirisch weniger gut zu trennen als theoretisch angenommen.

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass dieser Effekt auf die Stichprobe von Regelschülern zurückzuführen ist, die noch keine Hindernisse auf dem Weg in die Berufs- und Arbeitswelt überwinden mussten. Das könnte bei Teilnehmern von Berufsvorbereitungsmaßnahmen anders sein, die nach Abschluss der Regelschule keinen Ausbildungsplatz gefunden haben oder wegen mangelnder Ausbildungsreife von der Arbeitsverwaltung nicht vermittelt wurden. Eine Überprüfung des Modells an Teilnehmern von Berufsvorbereitungsmaßnahmen könnte Antworten liefern. Entsprechende Überprüfungen an Datensätzen des Hamburger AvDual-Projektes sind geplant.

Für Teilnehmer an Berufsorientierungsmaßnahmen in der Regelschulzeit können die Skalen zur beruflichen Identität und zur Adaptabilität ausreichen. Maßnahmeneffekte können auf Gruppenebene erfasst werden. Einer Individualdiagnostik genügen die Skalen-Kennwerte nicht. In welcher Größenordnung Korrekturen der Maßnahmen-Effekte bei Berücksichtigung der Messfehler zu erwarten sind, lässt sich aus dem Vergleich der latenten mit den manifesten Variablen ableiten.

Berufliche Identität ist operationalisiert über Skalen aus dem Itempool, der für die Erfassung der Einstellungskomponente der Berufswahlreife zusammengestellt wurde. Das Konzept entspricht der Berufswahlbereitschaft. Die 18 Items können als Kurzform der 45-Item-Version interpretiert werden. Die Akzente sind zwar anders gesetzt, aber beide Varianten können den gleichen Zweck erfüllen.

Adaptabilität deckt wichtige Kompetenzaspekte der Berufswahl ab. Beide Konzepte zusammen bilden die Bereitschaft und Fähigkeit die Entwicklungsaufgabe Berufswahl erfolgreich an Angriff zu nehmen. Vergleiche zu gängigen Konzepten beruflicher Handlungsfähigkeit sind naheliegend und gewollt. Berufswahlkompetenz ist eine wichtige Domäne beruflicher Handlungskompetenz.

Literatur

Abele, A. E./Stief, M./Andrä, M. S. (2000):Zur ökonomischen Erfassung beruflicher Selbstwirksamkeitserwartungen - Neukonstruktion einer BSW-Skala. In: Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 44(3), 145-151.

Bleck, C. (2011): Effektivtät und soziale Arbeit. Analysemöglichkeiten und -grenzen in der beruflichen Integrationsförderung. Berlin.

Brown, T. A. (2006): Confirmatory factor analysis for applied research. New York.

Christ, O./Schlüter, E. (2012): Strukturgleichungsmodelle mit Mplus. Eine praktische Einführung. München.

Collani, G. v./Herzberg, P. Y. (2003a):Eine revidierte Fassung der deutschsprachigen Skala zum Selbstwertgefühl von Rosenberg. In: Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 24(1), 3-7.

Collani, G. v./Herzberg, P. Y. (2003b):Zur internen Struktur des globalen Selbstwertgefühls nach Rosenberg. In: Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 24(1), 9-22.

Crites, J. O. (1978): Theory and research handbook for the Career Maturity Inventory (2. Aufl.), Monterey, Ca.

Crites, J. O./Savickas, M. L. (1995): Career Maturity Inventory - sourcebook. Boulder, CO.

DIHK. (2013): Ausbildung 2013. Ergebnisse einer IHK-Online-Unternehmensbefragung. Berlin.

Driesel-Lange, K. (2011): Berufswahlprozesse von Mädchen und Jungen: Interventionsmöglichkeiten zur Förderung geschlechtsunabhängiger Berufswahl. Münster.

Driesel-Lange, K./Hany, E./Kracke, B./Schindler, N. (2010): Ein Kompetenzentwicklungsmodell für die schulische Berufsorientierung. In: Sauer-Schiffer, U./Brüggemann, T. (Hrsg.): Der Übergang Schule-Beruf. Beratung als pädagogische Intervention. Münster, 157-175

Fend, H. (2000): Entwicklungspsychologie des Jugendalters (Kap. 3.6). Opladen.

Fouad, N. A./Smith, P. L./Enochs, L. (1997):Reliability and validity evidence for the middle school self-efficacy scale. In: Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 30(1), 17-31.

Heinz, W. R./Krüger, H./Rettke, U./Wachtveitl, E./Witzel, A. (1985): "Hauptsache eine Lehrstelle". Jugendliche vor den Hürden des Arbeitsmarktes. Weinheim.

Hirschi, A. (2011):Career choice readiness in adolescence. Developmental trajectories and individual differences In: Journal of Vocational Behavior, in press. doi: 10.1016/j.jvb.2011.05.005.

Hirschi, A. (2012):The career resources model: an integrative framework for counsellors. In: British Journal of Guidance and Counseling., 40(4), 369-383.

Hofäcker, D./Buchholz, S./Blossfeld, H.-P. (2010): Globalization, institutional filters and changing life course. Patterns in modern societies: A summary of the results of the GOBALLIFE-project. In: Silbereisen, R. K./Chen, X. (Hrsg.): Social change and human development: Concepts and results. Los Angelas, CA, (S. 101-124.

Holland, J. L. (1997): Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (3). Odessa, FL.

Hooper, D./Coughlan, J./Mullen, M. (2008):Structural Equation Modelling: Guideline for determining model fit. In: Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.

Hu, L.-t./Bentler, P. M. (1999):Cutoff cirteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. In: Structural Equation Modeling, 6, 1-55.

INBAS. (2010): Evaluierung des Berufsorientierungsprogramms in überbetrieblichen und vergleichbaren Berufsbildungsstätten. Offenbach.

Kaak, S./Kracke, B./Driesel-Lange, K./Hany, E. (2013): Diagnostik und Förderung der Berufswahlkompetenz Jugendlicher In: Driesel-Lange, K./Dreer, B. (Hrsg.): bwp@ Spezial 6 – Hochschultage Berufliche Bildung 2013, Workshop 14. 1-13. Online: http://www.bwpat.de/ht2013/ws14/kaak_etal_ws14-ht2013.pdf (10.10.2014).

Kersting, M. (2006):Zur Beurteilung der Qualität von Tests: Resümee und Neubeginn. In: Psychologische Rundschau, 57(4), 243-253.

Kracke, B. (1997):Parental behaviors and adolescents´career exploration. In: The Career Development Quarterly, 45(4), 341-350.

Kracke, B. (2004): Berufsbezogene Entwicklungsregulation im Jugendalter. In: Wiese, B. S. (Hrsg.), Individuelle Steuerung beruflicher Entwicklung. Kernkompetenzen in der modernen Arbeitswelt. Frankfurt/Main, 35-60.

Lee, J. H./Nam, S. K./Kim, A.-R./Kim, B./Lee, M. Y./Lee, S. M. (2013):Resilience: A meta-analytic approach. In: Journal of Counseling & Development, 91(3), 269-279.

Lent, R. W./Brown, S. D. (2006):On conceptualizing and assessing social cognitive constructs in career research: A measurement guide. In: Journal of Career Assessment, 14(1), 12-35.

Little, T. D./Cunningham, W. A./Shahar, G./Widaman, K. F. (2002):To parcel or not to parcel: Exploring the question, weithing the merits. In: Structural Equation Modeling, 9(2), 151-176.

Lumpe, A. (2002): Gestaltungswille, Selbständigkeit und Eigeninitiative als wichtige Zielperspektiven schulischer Berufsorientierung. In: Schudy, J. (Hrsg.), Berufsorientierung in der Schule. Grundlagen und Praxisbeispiele. Bad Heilbrunn/Obb, 107-123.

Marcia, J. E. (1980): Identity in adolescence. In: Adelson, E. (Hrsg.), Handbook of adolescent psychology. New York, 159-187.

Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland. (2006a): Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife. Ein Konzept für die Praxis, erarbeitet vom "Expertenkreis Ausbildungsreife" im Auftrag des Pakt-Lenkungsausschusses, vorgelegt zur Sitzung des Paktlenkungsausschusses am 30. Januar 2006. Berlin.

Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland. (2006b): Schule und Betriebe als Partner. Ein Handlungsleitfaden zur Stärkung von Berufsorientierung und Ausbildungsreife. Berlin.

Porfeli, E. J./Hartung, P. J./Vondracek, F. W. (2008):Children´s vocational development: a research rationale. In: Career Development Quarterly, 57.

Ratschinski, G. (2008): Berufswahlkompetenz. In: Koch, M./Straßer, P. (Hrsg.): In der Tat kompetent. Zum Verständnis von Kompetenz und Tätigkeit in der beruflichen Benachteiligtenförderung. Bielefeld, 73-90.

Ratschinski, G. (2012): Berufswahlkompetenz. Versuch einer zeitgemäßen Operationalisierung der Berufswahlreife. In: Ratschinski, G./Steuber, A. (Hrsg.): Ausbildungsreife. Kontroversen, Alternativen und Förderansätze. Wiesbaden.

Ratschinski, G. (2013): Veränderung und Veränderbarkeit - Vorberufliche Sozialisation. In: Huber, G. L. (Hrsg.), Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online. Fachgebiet: Pädagogische Psychologie, Bedingungen pädagogischer Einflussnahme. Weinheim.

Ratschinski, G./Sommer, J./Struck, P. (2013): Evaluation des BMBF-Programms zur "Förderung der Berufsorientierung in überbetrieblichen und vergleichbaren Berufsbildungsstätten" - erster Zwischenbericht -. Bonn.

Ratschinski, G./Struck, P. (2012): Entwicklungsdiagnostik der Berufswahlbereitschaft und -kompetenz. Konzeptüberprüfungen an Sekundarschülern in einer regionalen Längsschnittstudie. In: @ Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online, Ausgabe 22, 1-18. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe22/ratschinski_struck_bwpat22.pdf (10.10.2014).

Ratschinski, G./Struck, P. (2014): Berufswahlverhalten und Wirksamkeitserleben. Erste Ergebnisse der Evaluation des ESF-Projektes AvDual. In: Sturm, H./Schulze, H./Glüsing-Alsleben, K./Großberger, A./Thomsen, L./Wald, G./Ziesche, T. (Hrsg.): Die Zukunft sichern: Jugend, Ausbildung, Teilhabe. AvDual - Dualisierung und Regionalisierung der Ausbildungsvorbereitung in Hamburg. Hamburg, 163-175.

Savickas, M. L. (1997):Career adaptability: an integrative construct for life-span, life-space theory. In: Career Development Quarterly, 45, 247-259.

Savickas, M. L. (2005): The theory and practice of career construction. In: Brown, S. D./Lent, R. W. (Hrsg.): Career development and counseling. Putting theory and research to work. New York, 42-70.

Savickas, M. L. (2011): Career counseling. Washington, D.C.

Savickas, M. L. (2013): Career Construction Theory and practice. In: Brown, S. D./Lent, R. W. (Hrsg.): Career development and counseling. Putting theory and research to work (2nd ed.,), Hoboken, N. J, 147-183.

Savickas, M. L./Porfeli, E. J. (2011):Revision of the Career Maturity Inventory: The Adaptability Form. In: Journal of Career Assessment, 19(4), 355-374.

Schumacher, J./Leppert, K./Gunzelmann, T./Strauß, B./Brähler, E. (2005):Die Resilienzskala - Ein Fragebogen zur Erfassung der psychischen Widerstandsfähigkeit als Personmerkmal. In: Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie, 53(1), 16-39.

Schyns, B./von Collani, G. (2007): Berufliche Selbstwirksamkeitserwartung. In: Glöckner-Rist, A. (Hrsg.), ZUMA-Informationssystem. Elektronisches Handbuch sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente. ZIS Version 11.00. Bonn.

Seifert, K. H./Eder, F. (1985):Der Fragebogen zur Laufbahnentwicklung (Deutschsprachige Adaptation des Career Development Inventory). In: Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 6(2), 65-77.

Seifert, K. H./Stangl, W. (1986):Der Fragebogen Einstellungen zur Berufswahl und beruflichen Arbeit. In: Diagnostica, 32(2), 153-164.

Stangl, W./Seifert, K. H. (1986): Fragebogen "Einstellungen zur Berufswahl und beruflichen Arbeit" (EbwA-HS). Universität Linz.

Super, D. E. (1994): Der Lebenszeit-. Lebensraumansatz der Laufbahnentwicklung. In: Brown, D./Brooks, L. (Hrsg.): Karriere-Entwicklung. Stuttgart, 211-280.

Super, D. E./Knasel, E. G. (1981):Career development in adulthood: Some theoretical problems and a possible solution. In: British Journal of Guidance & Counselling, 9(2), 194-201.

Super, D. E./Thompson, A. S./Lindeman, R. H./Jordaan, J. P./Myers, R. A. (1981): Career Development Inventory. Palo Alto, CA.

Weiber, R./Mühlhaus, D. (2014): Strukturgleichungsmodellierung - Eine anwendungsorientierte Einführung in die Kausalanalyse von AMOS, SmartPLS und SPSS (2. Aufl.). Berlin.

Weinert, F. E. (2001): Concepts of competence: A conceptual clarification. In: Rychen, D. S./Salganik, L. H. (Hrsg.): Defining and selecting key competencies. Seattle, 13-40.